TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

新布石法の考え方

天石流と目算流を説明したが、違和感があると思う

天石流については私の咀嚼が足りず説明が下手なのかと思う

正確に理解したい方は吉本瑞穂氏の著書を購入することをお勧めする

目算流についてはコンピュータのプログラムを前提にした説明なので、具体的

にどう打てば良いかの説明が抜けており判りずらいのだと思う

もっと人間的な打ち方、判り易い説明は出来ないか

自分はどう打っているのか分析し、そのエッセンスを説明してはどうかと思い到った

私が次の一手を選択する時、何を考えているかを分析し、言葉にしてみた

以下に、7種類の考え方を示す、どれが一番というのではなく、あなたの好みや

棋風に合わせてブレンドするエッセンスと思ってほしい

中央志向なら第一の考え方と第2の考え方が中心になる

がっちりとした棋風なら第4、第5、第6あたりか

詳細説明を試みたので参照願いたい

1.第一の考え方

囲碁とは空間でなく石を囲うゲームである

相手の石を囲うように打つ

2.第二の考え方

心と着手は逆になると心得よ

攻めようと思ったら、攻める石には近づかず、周りの石に「もたれる」

第一の考え方を実践する場合でも、大きく隙間を空けて囲うのである

3.第三の考え方

戦略 戦法 戦術の順で考え方を決めてから打つべし

戦略とは一貫した考え方、姿勢である、これが最も大事

4.第四の考え方

着手の価値を計算せよ、第一手から価値は計算できる

両先手、片先手、両後手を意識せよ

5.第五の考え方

応接の形を覚えよ

例えば、はさみには一間飛び、桂馬掛けに並び、一間飛びに一間飛び、コスミに並び

6.第六の考え方

定石の基本的考え方を理解せよ

実践できればなお良い

1).相手の石は分断するように打つ

2).自分の石は一つに繋がるように打つ

3).自分の石は生きを図る

4).相手の石は根拠を奪うように打つ

5).一石二丁を狙う

6).最初の主旨を大事にする

例えば小目に打ったら、地を大事にする

7).種石を大事にする

7.第7の考え方

従来の「常識」に疑問を持つ

このためのツールとして手割を説明した

例えば碁敵の得意戦法を分析し、反撃手段を研究するなどの際に使用する

新布石法の柔軟性を維持するにも有効である

これらを念頭に置き、全てを満たせない場合はどれを優先するのが「自分らしい」か

考えながら打てるように訓練する

実際の着手とは別にもう一つの頭で考えられるようにするのである

新布石法とは特別な形があるわけではない、形あるものは同時にその形特有の欠点

を有する、相手に形を認識させないことである

形はないが方法論は存在する、そんな打ち方を重ねる内に新布石法と呼ばれるよう

になるのである

特に自分らしさとは何かを表現できるレベルまで追求できれば、貴方の流儀と呼ばれる

ようになるであろう

恥ずかしながら私の棋譜を例として挙げる

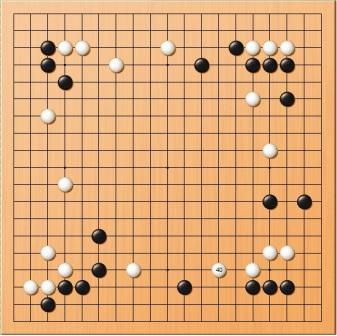

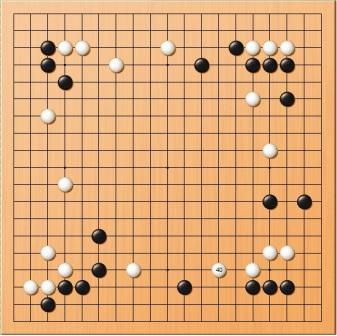

右図の黒が私、白はコンピュータである、相手が人間だと掲載は結構大変だと気が

ついた

プロの場合は棋譜が残っており、お互いさまという事で掲載しているのだと思うが素人

では棋譜が残らない事が多いし、掲載するのは勘弁してくれということになるだろう

それはさておき、図では既に白がピンチになっていることにお気づきだろうか

上辺、右辺、下辺の白石が3絡みで攻められようとしている

下辺の石を攻めながら上の方に競って行くと左辺も弱くなる

黒としては挟んだ石を逆に攻められないようにしていけば、自然に良くなる

なぜこうなったか

相手がコンピュータだからではない

例えば右辺の白石を分断している2個の黒石は、意図して打っている、その分上辺で

白に譲っている

左上は生きればいいという姿勢である、右上は地に甘く打っている

つまり、序盤の段階で右下を中心に盤面の中央を黒の勢力圏とするように、意図して

打たないとこうはならない

個々の折衝で地を取るとか、勢力を取るという話ではないのである

第一の考え方はここにどのように表現されているだろうか

右上隅と右辺は黒が白を囲っていると感じていただけるだろうか

「相手の石を囲う様に打つ」のは上達の近道であると実感できるので是非試してほしい

TOP