TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

定石を挨拶から考える

第六の考え方

-定石の考え方を学べ -

定石とは最善の石の運びと言われるが、我々素人が定石を考えるのは

実はそれほど難しくないという実体験をしたことがある

その時の体験を述べてみたい

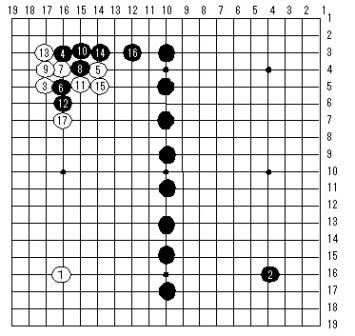

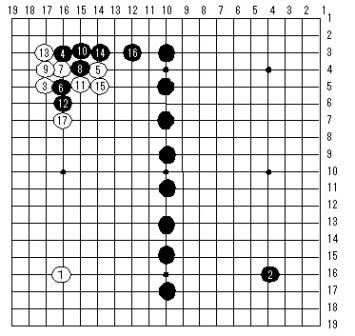

図は自由置き碁と呼ばれるもので、下手は星でなくどこでも自由に置き石

を置いて良いという対戦方法である

これは春山勇九段著作の「自由置き碁の冒険」という本に乗っていたものを

私より9子強い方にお願いして打たせていただいた時の序盤である

自由に置かせてもらう代わりに置き石は8子ということで快く了承していた

だいた

この方も自由置き碁というものは初めてだったらしく、興味本位で受けてくれた

このように自由置き碁は上手の了解がないと成立しない

下手も単なる勝ち負けでなく、星以外の定石や囲碁の奥深さを教えて貰うと

いった気持が必要である

私のとった戦略は、厚みや模様の価値を肌で感じたいと思い、中央を黒で

2分割したら、どの位上手とやりあえるのかといったものだった

さすがに上手である、最初に2手打っただけでこれは星に9子石があるよりも

はるかに黒に具合が良いと悟ったようである

左上は星でなく目はずしに打って黒の動揺を誘ってきた

当時の私は、なんとなく目はずしの名前を知っており、これが大斜百変と呼

ばれる難解定石への誘導であるという理解がなんとか出来るレベルであった

しかし、なんとなくであり大斜百変など一度も打った事はなかった

とにかく、目はずしに対しては小目に打つべきであろうと思い打った

恐れていた大斜がきた、さあどうする、打ち方が判らない

ここで私が思ったことは、囲碁の基本的考え方にのっとって打つしかないと

いうことだった

・相手の石を分断し、自分の石は一つに繋がるように打つ

すると考えられる着手は⑥が最も有効である

・しかし相手もさる者同じ考え方で⑦と割り込んできた

・こちらは予定通り繋がるべく⑧とあて、⑩と片方の地になるほうを繋いだ

⑪の方を繋ぐと地を白に取られてしまい、最初に小目に打った主旨と首尾

一貫しない

・当然相手は⑪と切ってあててくる

⑥は相手の石を分断している種石なので逃げる

・白は隅を占めつつ生きを図って同時に黒の根拠を奪ってきた

⑬は一石三長の着手と思う

・そこで黒も⑭と生きを図りつつ⑤と⑪の石を狙う

・白はたまらず⑮として2つの石を繋ぎ、1つの石にして強化する

・黒は辺の黒石の生きを⑯と確保する

・白は分断されている⑥の石を攻めるべく⑰と強引な着手をしてくる

・・・

結果は黒の負けだったが、後で上手からこの一連の着手について、まず定石

を知っていたか尋ねられ、知らないと答えたところ多いに誉められたものである

なぜなら⑯までの着手は代表定石そのものだったのである

後で定石書を見て思ったのは、私が選択した定石こそ大斜百変であったこと

穏やかな変化は他にもあった、これが最も激しい変化であったこと

そしてなにより自分が定石を打てた喜びであった

その教訓を基に自分なりに定石の考え方をまとめてみることにした

TOP 次へ