TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

定石の考え方2

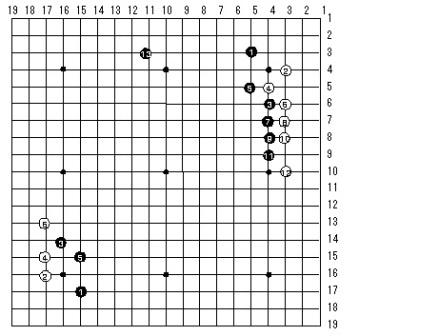

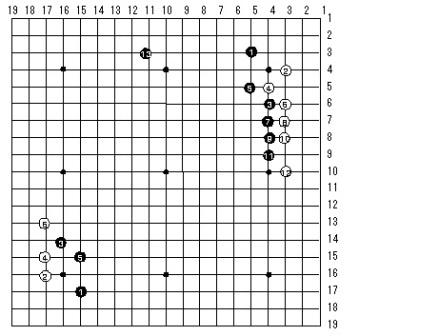

先ほどの手順に示したものをもう一度列挙する

・相手の石を分断し、自分の石は一つに繋がるように打つ

⑩と片方の地になるほうを繋いだ

主旨と首尾一貫しない

種石なので逃げる

生きを図って同時に黒の根拠を奪ってきた

⑬は一石三長の着手と思う

・石を狙う

・1つの石にして強化する

分断されている⑥の石を攻める

他にもあると思うが、上記だけでもかなりのエッセンスが含まれて

いないだろうか

1.相手の石を分断し、自分の石は一つに繋がるように打つ

これは2つに分けるべきかもしれない

相手の石を分断することを優先し、自分の石を切られるのも止むなし

という方針を取ると激しい変化になる

自分の石が繋がることを相手の石を切るよりも優先すると穏やかな

別れになる

右図に穏やかな定跡を上げた、大斜百変でなくこういう選択肢もある

ということである

もちろんこの定石は私の考えたものでなく、石田芳夫著「基本定石事

典」からの引用である

このような穏やかな変化は、白が若干不利になるのは否めないとして

いる

<参考 おだやかな定跡>

2.生きを図る、相手の石の根拠を奪う

これも上記と同様2つに分かれるべきかもしれない

上記の切りが活きると死ぬになり、少し石が多くなった時の判断である

3.一石二丁を狙う

定跡の考え方として、より効率的であることが求められるため

4.最初の主旨を大事にする

例えば小目に打ったら、地を大事にするといった事である

しかし、碁は戦いのゲームであるから、相手のいいなりになっては勝て

ないと思えばそれを妨害してくるように打つのは当然である

その場合振り替わりということもあり得る

つまり、こちらの言い分が通らなかった代わりに、相手の言い分も阻止

するという考え方である

この形の定跡も多々存在する

むしろ、双方が最善を尽くすのであるから、半々であるといった方が正

解かもしれない

5.種石を大事にする

一見尤もに見えるが、実はこれが案外難しい

何が種石かというのはある程度経験を積む必要がある

更に、上記のような振り替わりが発生した場合、時には種石を犠牲に

するといったことも出てくるから余計にややこしい

大事な石を取られないようにするということは、逆にいえばそうでない石

は「取られてもかまわない」ということである

実は、この事の方が初心者には大事なことかもしれない

定跡ではしばしば2子にして捨てたり、どちらか片方を取らせるといった

ことが発生する

この5種類の考え方を臨機応変に使いこなすことが、定跡だけでなく囲碁の

上達全般に繋がる極意かもしれない

これを読んだ方で定跡の本を持っている方は、ぜひこの視点で定跡を幾つ

か並べてみてほしい

今までと違った視点で囲碁が打てそうな気がしてくるはずである

TOP 次へ