丂丂俿俷俹丂帺暘偺巚偄丂幾攏戜崙丂僶僀僋丂昛抃丂楈応弰傝丂埻岄偲彨婝丂俠俙俢乛俠俙俵丂惗嶻娗棟丂奀奜偺巚偄弌丂嶕堷

庤妱

戞幍偺峫偊曽

丂亅丂庤弴傪曄偊偰帇傞丂亅

乽妱傪怘偆乿偲偄偆尵梩偼偙偺埻岄梡岅偐傜敪偟偰偄傞

庤弴傪曄偊偰懪偭偰尒偨帪偍偐偟側庤偼側偄偐傪峫嶡偡傞庤朄偱偁傞

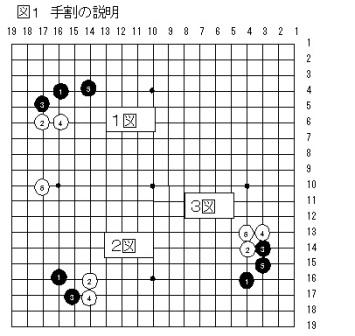

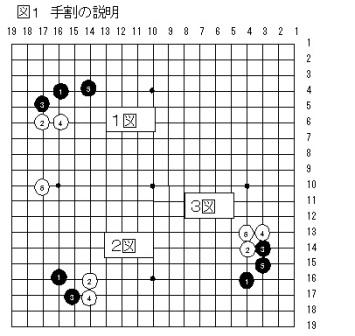

椺偊偽壓恾偱偁傞

侾恾偼惎偺崟偐傜宩攏偵偐偐偭偨敀偵懳偟僐僗儈晅偗偨強偱偁傞

杮偱偼敀俇偺応強偵偁傜偐偠傔崟愇偑偁傞偲敀偑晄棙偲彂偄偰偁傞

媡偵偙偺條偵敀愇偑偁傟偽敀廫暘偲側傞

偙偙傑偱偼椙偄偑丄

偦偙偱俀恾偺傛偆偵敀偑堦娫偵妡偭偰偒偨帪傕丄俁偲懪偪丄係偲庴偗偝偣偰

宍偼摨偠偵側傞偐傜椙偟偲峫偊偨

偙偺峫偊曽偱椙偄偺偐

偩偑俁恾傪尒偰梸偟偄

敀偑俀側傜偽崟偼俁偺曽偑嬿偺抧偑懡偄丄偦傟偵埨掕偟偰偄傞

敀偼俀偲俇偺暘偩偗拞墰偑岤偔側傞偑曈偺惃椡偼摨偠偺棟孅偱偁傞

侾恾嘐偺條偵敀愇偑曈偵偁傞側傜俀恾傛傝俁恾偺曽偑俀栚崟偑桳棙側

偼偢偱偁傞

傕偟俀恾傛傝俁恾偺傎偆偑崟桳棙側傜偽丄侾恾偺俁偲晅偗傞庤偼壥偨偟偰

椙偄庤偲尵偊傞偺偐

偙偺峫偊曽偑庤妱偺峫偊曽偱偁傞

傕偪傠傫丄巹偛偲偒偑偙偺傛偆側掕愇偺拞偱傕婎杮拞偺婎杮偲偄偊傞傛偆側

傕偺偵働僠傪偮偗傞帒奿側偳側偄

偙偙偱偼侾恾傪俀恾偺傛偆偵庤弴傪曄偊偰傒傞帠偑庤妱偲偄偆偙偲偩偗妎偊偰

傎偟偄

偍偦傜偔侾恾偺俁偼椙偄庤側偺偱偁傠偆

偟偐偟俀恾偺俀偵懳偟俁偲懪偮庤偵偼堘榓姶傪帩偮傋偟偲巚偆

峏偵尵偊偽惎偵懳偟偰偼巕宩攏偵偐偐傞傋偒偱堦娫偵偐偐傞偲俁恾偺

宍偵側傞壜擻惈偑偁傞暘晄棙偱偁傞偲尵偊傞

崟偺棫応偱偄偊偽丄巕宩攏偵懳偟偰偼僐僗儈晅偗偢偵扨偵侾恾偺俆偲奐偔偲偐

俇偺曽岦偵崟愇偑偁傞応崌偱傕侾恾偺侾偺嵍偵暲傫偱嬿偺庣傝傪廳帇偡傞

偲偐僐僗儈偱側偄庤傪慖戰偡傞傋偒偱偼側偄偐

偟偐偟丄偦偆偡傞偲敀偼庤傪敳偄偰暿偺応強偵夞傞摍乆擄偟偄榖偵側傞

僾儘偼侾栚偵偙偩傢傝庤傪慖戰偡傞

偩偐傜僾儘偑惎偵堦娫偵妡傞帪偼丄廃埻偺愇偺忬嫷偑偳偆側偭偰偄傞偐

偁傞偄偼偳偆側偭偰偄偔偺偐拲栚偡傞傋偒偱偁傞

偙偺懠偵傕庤妱偵娭傢傞愢柧傪傕偭偲偡傞傋偒側偺偩傠偆偑丄旕忢偵崅搙

偱擄偟偄峫偊曽側偺偼棟夝偟偰偄偨偩偗偨偲巚偆

彫惗傕惓偟偔巊偄偙側偣偰偄側偄偲巚偆

僾儘偺挊嶌偲偟偰丄乽傗偝偟偄庤妱敾抐朄乿彫椦岝堦嬨抜挊傪嫇偘偰偍偔

傑偨丄妬尨嬨抜憂埬偺乽妬尨掕愇乿傕媽掕愇偵媈栤傪帩偮偔偩傝偱昁偢庤妱

偑愢柧偝傟傞

崅抜幰偵側傞偨傔偺旔偗偰捠傟側偄奒抜偺堦偮偱偁傞

俿俷俹