TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

囲碁の基本的考え方

第3の考え方

- 着手の価値を計算できるようになるべし -

寄せで一手の価値を何目と計算できる人がいる

終盤は石の形がほぼ確定しており、慣れればそんなに難しくなく計算できる

計算の仕方を詳細に説明するのは別の本を見ていただくとして、要点をまとめると

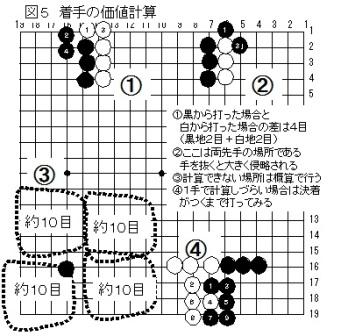

・出入りで計算する。つまり自分から先に着手した場合と相手が先に着手した場合の

損得の合計がその場所の価値である(図5-①)

・先に打つと受けざるを得ないほど大きな場所を「先手」という

逆にほとんど相手に響かず手を抜かれる可能性の高い場所を後手という

双方にとって先手の場所を両先手、片方に取ってだけ先手の場所を片先手

両方で後手の場所を両後手という(図5-②)

・正確に計算できない場所は概算で行う

例えば右図の例では星の着手は両後手である

一手の価値としては隅、辺、中央でおのおの

10目程度として約40目と計算する

だが、この内辺と中央はまだ

反対側に着手がなくそこを白が打つか黒が打つ

かは確立50%である。そこで外側30目は半分

の15目が星の価値として隅と合わせ約25目と

計算する(図5-③)

・着手の価値が1手ではっきりしない場所は、数手進めて決着がついた段階で計算する

例えば④図のような場合は黒の①と白の②の着手だけではまだ辺まで着手していないため境界が判らず

何目か判りづらい。そこで図のように白黒共に辺まで下がったとして便宜的に計算する (図5-④)

この方法で全ての着手をこの手何目と計算して大きな場所から打つようにするのは、序盤の

第一手から可能である。クセをつけるだけで数段上達する

※ なお、正確かつ詳細に勉強するなら、「コンピュータ」の異名を持つ

石田芳夫九段の「碁の計算学入門」が良い

TOP 次へ