TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

瓢箪の作品づくり

初年度は10個位できた、これに色々細工するわけである

細工の道具は基本的に100円ショップで揃う、むしろ少量を購入するに

は100円ショップの方が都合がよい

次に買いそろえた道具を紹介する

まずはニスである、色々な種類を売っている

無地用に透明(クリア)と茶色の濃いめのものと薄い色の2種類、合計

3種類を買った

ついでにニスを塗る道具も購入、絵具の道具である

スプレーのペンキも買ってみた、美味く塗れればニスよりも早い

絵具は絵を描く趣味で購入したものを使用した

その他ポスターカラー、ガラスペイント等を試した

その他に瓢箪をつるしておく飾り紐も必需品である

先に房のついたものを探したが100円ショップにはない

糸の専門店にあったが結構高いので1本だけにした

毛色のかわったものとしてシールを貼ってはどうかと思いこれも100円で

購入した

しかし和風の瓢箪にあうシールはなかなかない

ディズニーを買ってはみたが使用しなかった

結果として、ニスは正解である、なかなか味の良い色になる

ただし最低でも4〜5回塗る必要がある

右図の左側が2回塗り、右側が5回塗りである

単に色が濃いだけでなく、つやや表面のなだらかさが違ってきて、

手触りも良くなる

乾いては塗り、乾いては塗りを繰り返すため根気のいる作業になる

私の場合は20〜30個程度まとめて塗ることにした

そうすると一通り塗り終わると最初に塗ったものは乾いているので

連続作業が出来る

なにもこんなものにまで効率的な無駄のない作業を考えなくてもと、

やりながら苦笑してしまった

20〜30個が半日掛った、これを早いと見るか、遅いと考えるか

素人には判らない

ラッカーペイントは失敗である、スプレータイプなので塗りムラが出来ない

と思ったがうまくいかない、どうしてもムラになる

しかし、金と銀のセットはどうしても欲しい

この上にニスを塗ったら等色々考えたが、結局ここまでで止めた

遠目に見る分にはなかなかきれいで金と銀のセットはなかなかいい

昔父が知人から貰ったものが飾ってあるが、30〜40年たって煤ボケて

いるが、まだ無事である

贈り物なら、このタイプが一番喜ばれるかもしれない

ただし小ぶりな方が良いようである

大きいのは貰った当初は良いが、あと後始末に困る

NETで検索した中で多重塗りという手法がある事を知り、絵具で何重に

も塗ってみた

その後上からやすり等でこすり中の色を出していくというのであるが、

どうみてもきれいには見えない、私のセンスの悪さがそのまま出たような

作品になった

手法を生かせる腕前になるのは10年早いということか

書道のまねごとにも挑戦してみた

書道の道具一式も100円ショップで全て揃う、500円もあれば道具入れ

まで揃ってしまう

ただ字を書くのではつまらない

またニスを塗ったものは墨では下地が暗く字が見えない

そこで「あいだみつお」風に「味」のある字を書いてみた

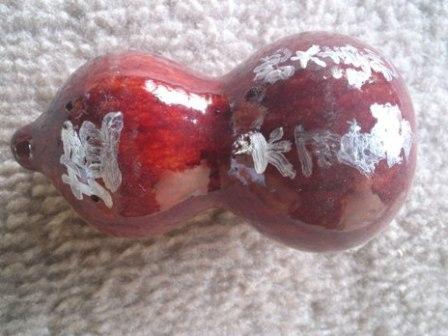

右図は銀のペイントで書いたがみじめ、ガラスペイントは美味くかけた

特に小さな瓢箪に「とうがらし」と書いたものは飛ぶように貰い手があった

ちょっとしたアクセサリーに良いのかもしれない

なにより小さいのがいい、3年目は千成りを中心にするか

大きな瓢箪に字や絵を書いたらどうか

これは手法よりも何を描くかが難しい

困り果て、鳥獣戯画や浮世絵などの書物、デッサン画等を色々あさって

みた

この絵は布袋様である

無地の瓢箪に書くとなかなか風流なものが出来上がる

中国の漢詩や故事来歴の書物を手に入れ、その由来をもとにした絵を

下に書く

このパターンをいくつか作ってみたがなかなか良いものができた

例えば孫子の兵法や荘子、枕草子等から題材を見つけ、筆で上の方に

文字を書く

下の方に、雰囲気を出して墨絵を描く、この組み合わせが時間も短く

簡単に作れる割に面白い作品が出来るようである

写真は上の方だけ書いた状態

荘子の一節であるが、これに相応しい絵とは何か

現在思案中である

瓢箪は長持ちするのでこの段階までくれば、気の向いた時にやればいい

とりあえず置いといてという状態

これも文字と絵を描いた例、李白の詩に「白髪三千丈」というのがあるが

ご存じだろうか

下には山河と農家を入れてみた、山河といっても自宅付近から榛名山を

見た風景である

こんな風にさりげなく玄関を入った所にぶらさげておく

誰かが聞いてきたら「しめた!」である

そのままくれてやってもいいし、ひとくさり語るもよし

でもこの程度ではだめか

瓢箪博物館や展覧会の作品に比べると気合が足りない

100円ショップで済まそうとする根性から入れ替えないとダメかもしれない

瓢箪に絵を書いてみようと思い、これまた100円ショップで絵具を買って

きたが、12色で100円である、500円でパレットから筆から全部そろう

ちょっとこの出来では見せられる状態ではないが作品づくりの試行錯誤を

見ていただくという意味で掲載した

このようにして最初の年の作品はほぼできた

10個程度だったので作業も今思えば比較的少なかった

調子にのって2年目も作ってみた

写真は実は皆2年目のものである

最初は夢中で写真に撮っておくという意識がなかったのである

2年目は1年目よりも大きい瓢箪が、3倍くらいできた

それだけ腕があがったといえるかもしれない

また千成り瓢箪も作ってみた

図のように小さいものがこれまた30個位できた

左の絵の中央のモノをスケールを揃えて置いてみたが小さい

事が判ると思う

1000個はムリだがうまく作れれば100個位はできそうである

千成りは大きいよりもむしろ小さい方が価値が高いそうである

その意味では失敗作かもしれないが、これもまた楽しい

なお、負け惜しみでなく、ここに掲載したのは売れ残りである

まあ、そりゃ、どちらでもと言われれば出来のいいのを貰うのが

人情というものである

こちらは完成品には未練はない、むしろ出来そこないをどうやって

もっと良くするかが楽しみなので、どうしても後に残るのは、無地か

失敗作になる

まだ、作品づくりは気の向いたときにやっているが、後1年分くらいは

作ったもので間に合いそうである

問題があるとすれば、後始末かもしれない

正直言って、作った本人に取っては「作品」だが、まわりの人に

はただのゴミである

本人は愛着があるから棄てられない

結局作品と称して保管されたものがいつか隅においやられ粗大

ゴミと化してゆく

私が小学生の時、親戚のおじいさんから貰った瓢箪が物置の

ほこりの中から出てきた

私の親も親戚からの貰いものなので棄てるに捨てられず、物置

につるしておいたのがいつしか紐が切れ隅っこに埋もれていた

ようである

しかし、腐ったわけでなく、まだボディはしっかりしていた

私の作ったものと比べ大きさはほぼ同じ、色形はやや良いよう

である

ほぼおじいさんに追いついたかなと思い、嬉しかった

右図の茶色の方がおじいさんの作品、当時は大きいと思ったが

子供の手の大きさだったから余計感じたのかもしれない

物置の隅にあったのでカビが生えているが、まだ瓢箪として立派

に形を保っている

当時、おじいさんは私にくれるのをどうしようか迷ったように思う

でもかわいい親戚(弟の孫)だからとくれたのであろう

もうおじいさんの家には瓢箪は残っていない

保管しておいたとは言えないが、棄てなかったよと墓前で報告し

ようかな

私の作った瓢箪はいくつ残るのだろう

これからも作り続けるかなあ、今、どうしようかと思っている

TOP 瓢箪博覧会の作品 糸と房