TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

私論の更なる続き

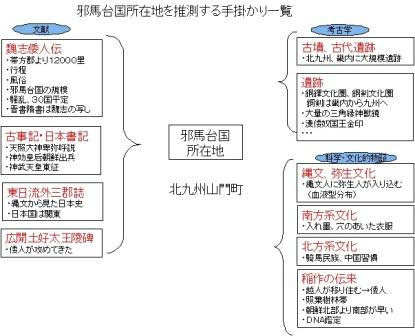

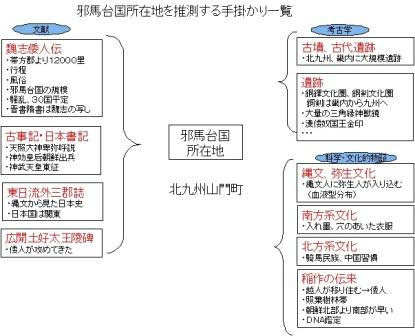

・魏志倭人伝に見える倭人の風俗に入れ墨や布を2つ折りにして中央に穴を

空けた衣装が出てくるが、古事記にはそのような記述がない

むしろ大和地方では中国と同じく入れ墨を卑しい風習と見ていた記述がある

入れ墨や穴の空いた衣装は南方系の風習であり、古事記に出てくる大和の

風習は中国や騎馬民族の風習に近いつまり朝鮮系である

つまり、邪馬台国は南方系の国家であり、大和国は朝鮮系の国家であり、

それがほぼ同じ時代に日本のどこかに並立していたと考えるのが民俗学の

視点では自然らしい

ただし北九州一帯も朝鮮の影響を強く受けており、道具や祭りの風習等は

徐々に渾然一体として言ったと考えるのが普通である

・ここでの私の主張は、邪馬台国は北九州一帯のどこかに存在した国であり

ほぼ同時期かやや遅れて畿内に朝鮮から出雲の北を通過して、住み着いた

一団がいた

この一団は朝鮮南部と同族か強い姻戚関係があったと考えられる

・この一団は当初は「ヤマト」ではない国名だったと推測する

例えば、「ダイワ」国である、これは上記で説明した朝鮮半島から九州北部

一帯に越から流れ着いた集団を「倭人」と呼んだことから、大きな和という国名

にしたと考えると無理がない

それが畿内に移り住んだ時に、大和と書いてヤマトと読む国名になぜ変ったのか

大和には漢字で「ヤマト」と読むような読みは無いのであり、完全に当て字で

ある、当て字をしなければならなかった原因に卑弥呼の存在が隠されてい

ると考える

そもそも「和」事態も漢では「ワ」とは読まないのである

呉では「ワ」と読むらしい、従ってこれも当て字である

そういう意味では、音読みでワでも倭は差別文字であり、本当は日本人側は

別の文字でワと言ったのに倭と書いたのは、火巫女又は日御子を卑弥呼と

書いたことからも明らかである

・当時の様に日本国内で国々が争っている中で、卑弥呼が統治する国も

周囲の国々と争っていた比較的九州では大きな勢力だったと考える

そこでいち早く自国の優位を主張する手段として、中国からのお墨付きを

利用するというのは考えられる手段である

自分たちが日本の代表であるというお墨付きを手に入れれば武力でなく

政治力で勢力圏を広げる事が出来る

その時自分たちの国を何というか

自分たちと争っている国も含めた地域全般を指す呼称を使ったに違いない

つまり自分たちの国が「ヤマト」だとすると、日本全体を「ワ」と呼んだので

はないか、井沢元彦氏の説では最も相応しい「ワ」の漢字は「環」である

つまり連合国家のイメージが「ワ」の正体ではないかと考える説に賛成

である

しかし残念ながら卑弥呼の国(ヤマト)は、滅んでしまった

先の大和国(ダイワ)が畿内から勢力を広げ、日本統一を果たし、更には

自分たちの母国である朝鮮への出兵まで行った

卑弥呼の国を統合し、日本全体を統合した国は中国に対してどうしたか

卑弥呼は既に日本全体の国名で金印を貰ってしまっているのである

今さら、あれは間違いでこれこれこうでと中国に対し説明して、もう一度

「ワ」国の金印を貰うのか、もう既に与えたではないかといわれるのは

目に見えている

止むを得ず「ワ」国(連合)は「ヤマト」と名乗ったのではないか

つまり大和をヤマトと読ませたのである

いや本来は大和も大環だったかもしれない

・当時関東一帯に一大勢力を持つ豪族がおり、日の本と書いて日本と読む国

があったという説がある、北海道を日本(本州から見たら確かにそう見える)

関東を日立とする説もある

つまり縄文人の国家であり、元は九州まで含めた全体が「日本」だったとする

説である、この説では畿内地方に「ヤマト」があったらしい

確かに奈良盆地では日本という国名はイメージしずらい

日本のイメージは例えば茨城県の海岸や、筑波山のように朝日が上がる姿

が神々しい場所でこそ相応しい

あるいは太陽が最初に登る国として遠く北海道等が「日本」に相応しい

国家統合があった時に、大和から日本に国名を変える気運があり、それが

聖徳太子に「日いずる国」といわせたのではないかという説がある

中国に対し、ヤマト国は言わば詐称した国名で対面を保ってきた

これを何かの機会に是正したいと考えるのは当然である

聖徳太子ほどの人物が、中国に対しあんな無礼な文書を送るのは不自然と

考えるべきである

実際の文書がどうであれ、日本書紀としてはそう書くことで、自国がヤマト

などという既に滅んでしまった小国の詐称でなく、新しい国名をどうどうと

名乗りたい

それを歴史的事実としたいという思いがその記述となったと考える

最近の学説で聖徳太子という人物の存在が危ぶまれていると聞いたが

もしそうなら、まさしく日本書紀の企みが尤もと思われるのである

・私の結論をいえば、卑弥呼のいた邪馬台国は北九州の一豪族である

畿内の天皇家とは何の関係もない

だから日本書紀に魏志倭人伝に載ったという話や中国から使者が来た

話は載っていないのである、もちろん日本書記編者は魏志倭人伝は知っ

ていた

700年当時の日本書紀を編纂した知識人たちが中国の史記を知らない

はずがない

後世の人たちが物語として卑弥呼の話しらしきものを日本書紀と無理やり

結びつけようとした気配を感じる

それはヤマトという卑弥呼のしでかした国名の呼称を、日本の対面として

何とかしなければならなかった政治的配慮と考える

・邪馬台国は九州の山門町のあたりであるというのが私の結論である

畿内を中心にやがて統合された「大環国」ではないし、一部の朝鮮人が

言っている朝鮮半島南部に存在した「倭人」の国でもない

まだ騎馬民族の風土が入ってこない、南方系の文化を色濃く残した、どち

らかと言えば縄文系の「環」を尊ぶ、穏やかな文化をもった人々の集団だった

しかし、米を主食にするという事は、財力をカサにきた首長が台頭し、土地

争いから紛争が発生することを意味する

縄文と弥生の言いかえれば環と紛争の両立ができなかった集団が邪馬台国

だったのではないか

日本全体が大きな国家成立に変動するさなかに過度的に発生した小さな

国家、それが邪馬台国の真実だと思うのである

次ページは私の考える日本の勢力図である

いろいろ言ってきたが、時代ごとの変化をごちゃまぜにしている事に気が付いた

年代別に整理してみた

年代のはっきりしないものは私の推測である

例えば神武天皇が日向から畿内へ入ったのは紀元元年頃としたが、全く根拠

はない、徐福の渡来伝説の残る地域で最も大規模と思われるものが日向であり

その子孫が神武天皇と仮定した場合、その時期が適切と思っただけである

TOP 次ページ 別の可能性

参考文献

歴史読本 2000年7月号 特集 ここまでわかった邪馬台国 新人物往来社

同 2007年4月号 特集 検証古代出雲王国

三世紀の九州と近畿 橿原考古学研究所付属博物館編 河出書房新社

歴史と旅 平成7年6月号 特集 神武天皇は実在した 秋田書店

逆説の日本史 古代黎明編 封印された倭の謎 井沢元彦 小学館

謎の出雲・伽耶王国 関 裕二 徳間書店

邪馬台国の謎 NHK編 日本放送出版協会

倭の正体 カン・ギルウン 三五館

謎の東日流外三郡誌 佐治芳彦 徳間書店

邪馬台国と古代史7大論争 イーストプレス

魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書・隋書倭国伝 石原道博編訳 岩波文庫

封印された闇の日本史 歴史雑学探求倶楽部 学研パブリッシング

蘇る日本史 1、古代・貴族社会編 渡部昇一 PHP文庫

邪馬台国と大和朝廷 武光誠 平凡社新書

地名が証す投馬国、そして邪馬台国 福田正三郎 東京図書出版会

楽しい古事記 阿刀田高 角川文庫

ここまで解けた!古代史残された謎 関裕二 PHP研究所

ミステリー日本史第1巻 古代日本の謎 神 一行編 ワニ文庫

古代神道と天皇家の謎 関裕二 日本文芸社

日本地図から歴史を読む方法 武光誠 夢文庫

禁断の日本超古代史 宗川日法 グリーンアローブックス