TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

倭について再び考える その2

最近読んだ邪馬台国の位置に関する本で、論理的に明快で

しかも無理のない説に出会ったので概要をご紹介する

題名「邪馬台国は熊本にあった!」、伊藤雅文氏著、扶桑社

新書出版である

論旨は魏志倭人伝で道程を書いてある部分の内、投馬国の

南水行20日と邪馬台国への南水行10日、陸行一月が、後

世に書き換えられたとする

全行程は万二千里と書いてあり、ここからは推測だが、投馬

国の前までの里数を引くと残りは1300里、これを当時の一里

を70mとして考えると投馬国への水行20日は600里、女王

国への水行10日、陸行1月は、水行300里、陸行400里と

なり九州北部からこの距離で南へ行くと、熊本平野に出ると

いうのが伊藤氏の説である

つまり、後世になって誰かが上記の部分を里数から、日数に

改ざんしたというのである

これだけ聞けば非常に突飛な意見の様に思われる

確かに熊本であれば、風俗の記述や当時の川をさかのぼった

場合の水行の距離等まったく無理が無い

しかも、対馬国から投馬国の比定地までの該当する地域に

集落が記述にあるような規模で存在しうると思われる

邪馬台国までの道程で最も理解に苦しむのが、上記の水行と

陸行の表現である、この解釈を巡って諸説があったがどの説も

簡単な反論が成立した

私が倭人の国として朝鮮半島の下半分を比定したのも、水行が

海を普通の状態で航行すれば、投馬国は沖縄位の位置でないと

おかしくなるからだった

現在主流となっている畿内説では南でなく東だといい、北九州説

では放射状に各地域の距離を書いたと言い、根拠が我々素人で

さえ、こじつけにしか聞こえない説がまかり通っている

しかし、合計距離が12000里となっていることからは畿内説は矛

盾するし、放射説では足りない

12000里は後からの改ざんであるとの説まである

それから見れば最も不自然な水行と陸行の記述が改ざんであると

の考え方はむしろ自然である

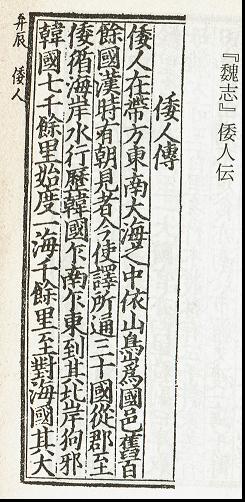

では、なぜ後世になって書き換えられたと推測したのか、

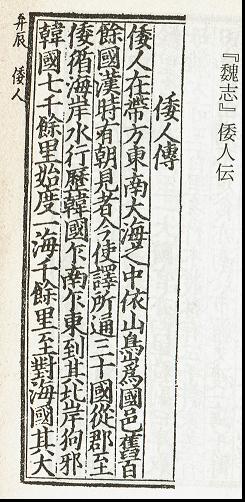

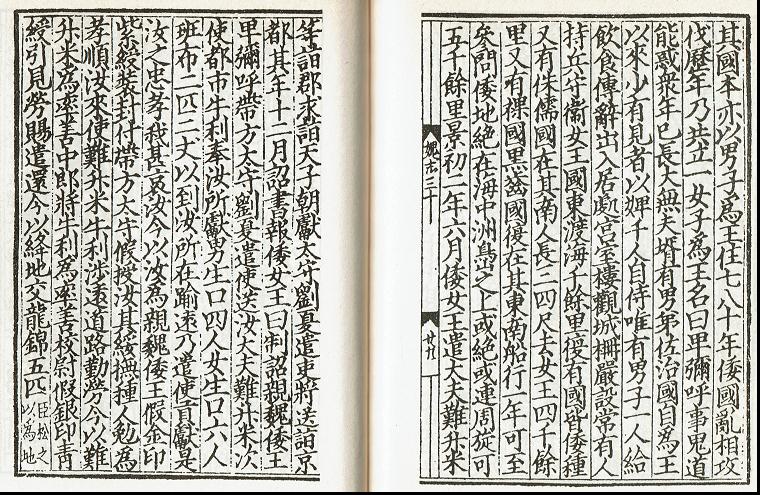

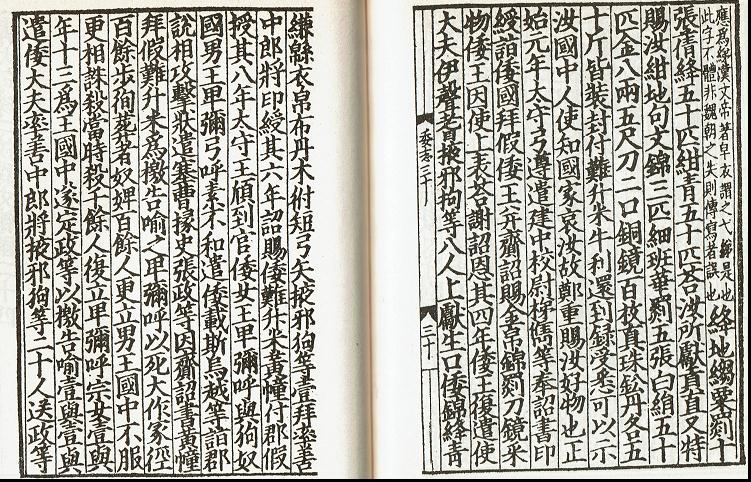

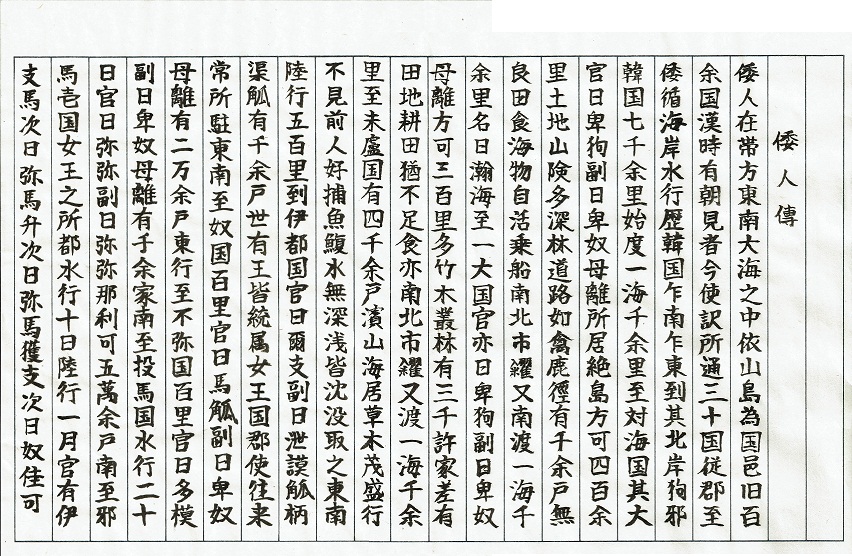

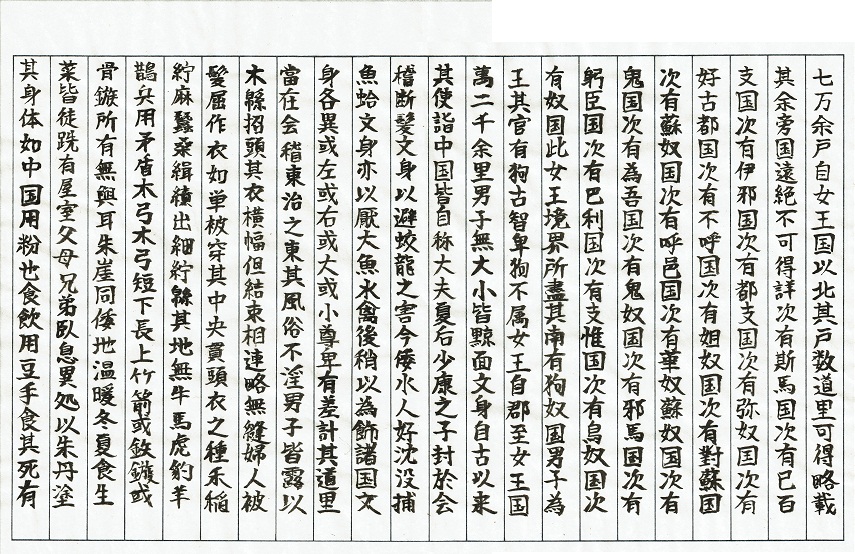

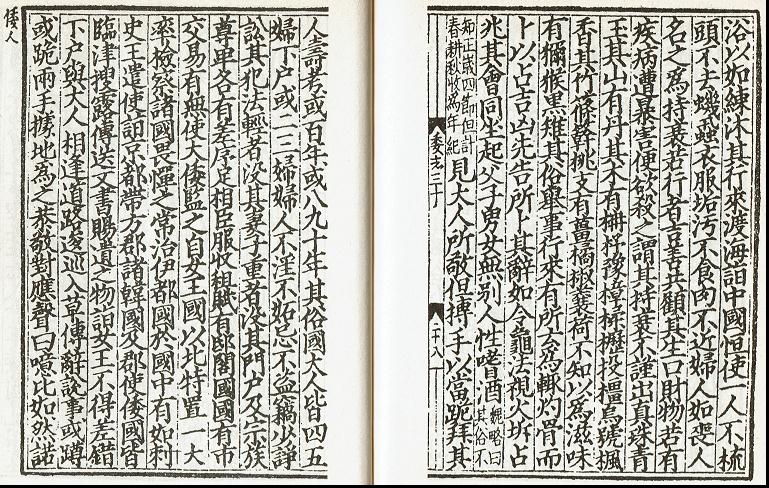

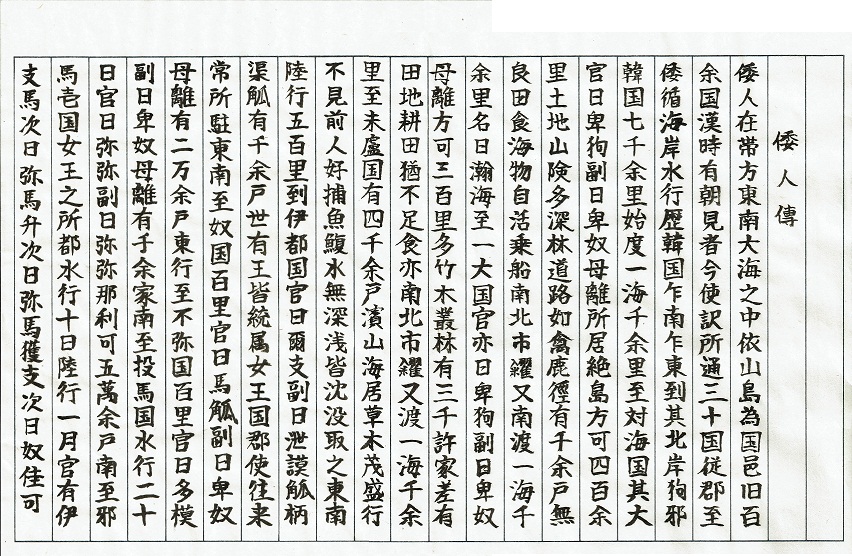

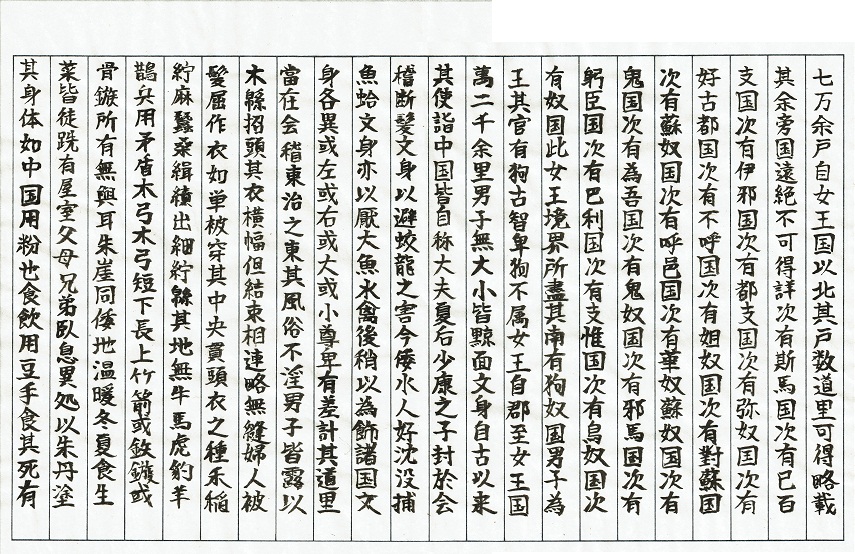

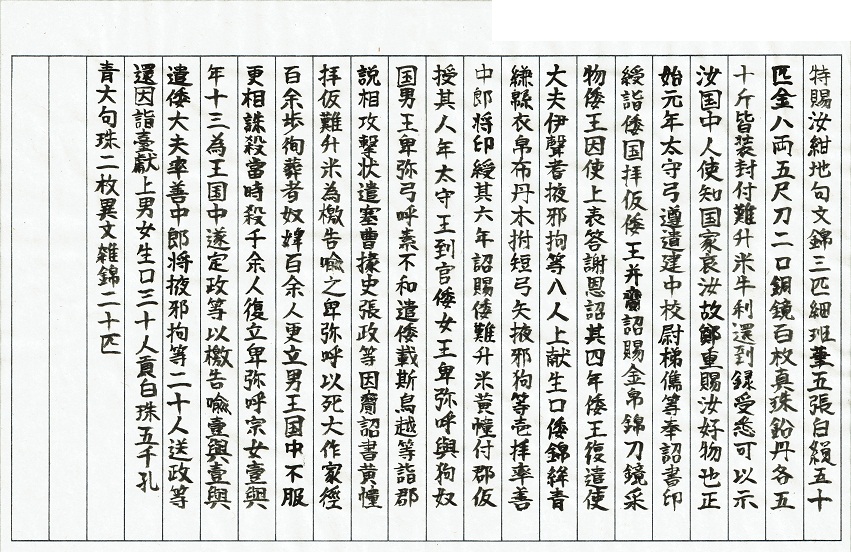

ここで原点に帰る意味で、魏志東夷伝倭人の章の原文を掲載する

次に掲載するのは私が写本したものである

自分で書くことで細かい違和感に気づく事が有るかもしれない思い書いてみた

幸い般若心経を毎日写経しており、写経用紙がほぼ原紙に近い体裁なので、

そのまま使用した、漢字は一部画数の少ない文字にしてある

例えば邪馬台国の台は壱となっているが、これはネットで引用したため、作者

のこだわりとみられる。旧字の壹(いち)と薹(たい)はご存じのように非常に細

かくしかも字体が似ており私のように模写した場合、書き間違えた可能性は

確かにある、ましてや昔はガラス窓や蛍光灯は無く、薄暗い中で影のできる照

明の中では間違えても責められない

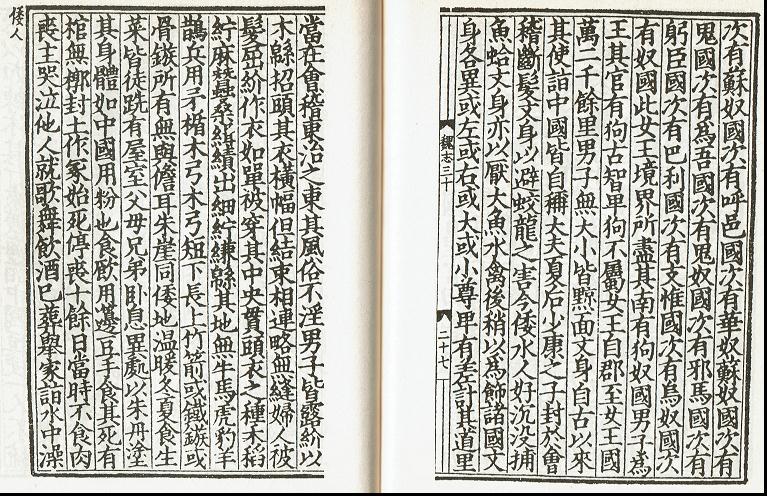

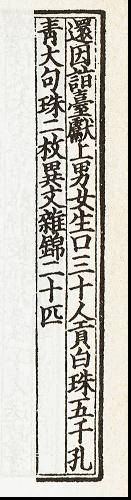

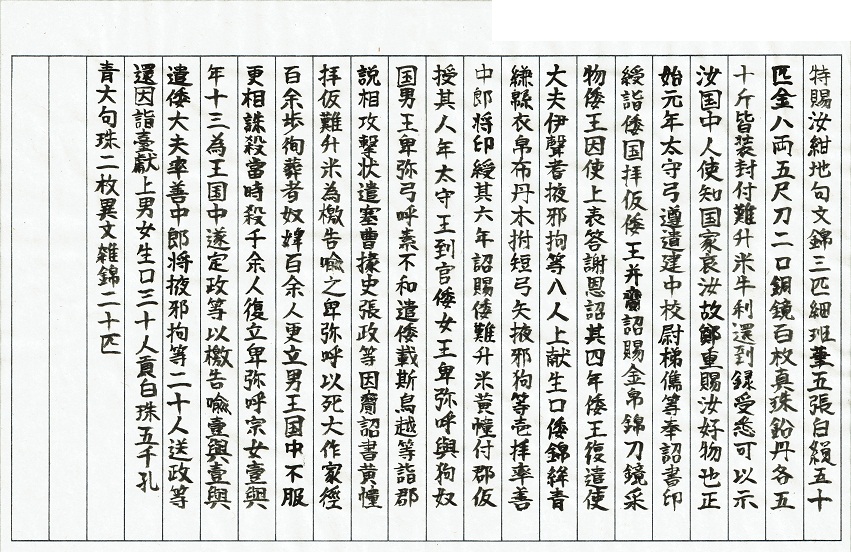

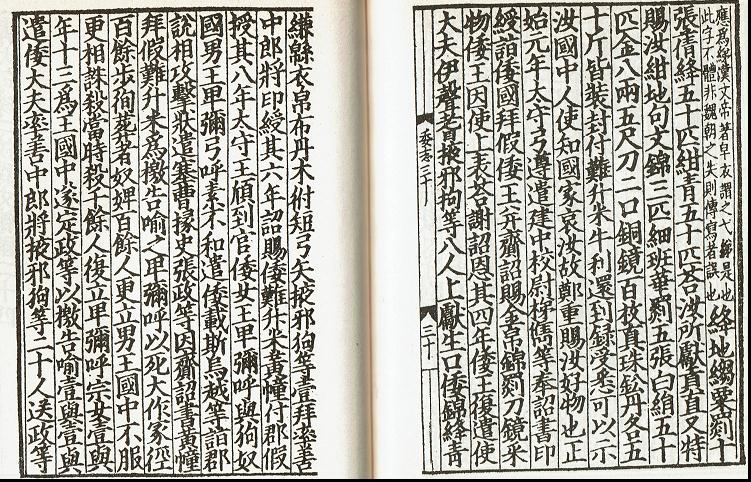

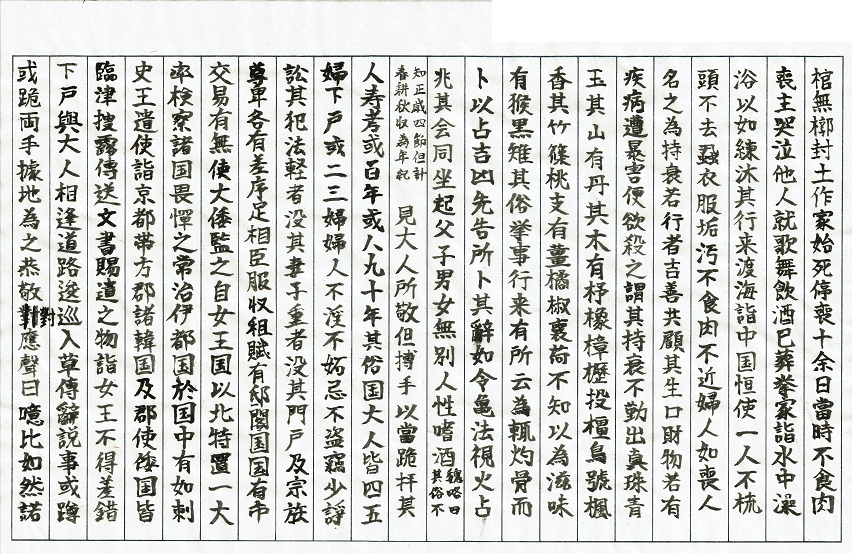

私の模写でも最後から2行前に薹の文字が見えるが、原文も同じである

しかし上記原文では邪馬台国の台は薹ではなく壹となっている

ここでは原文に従って模写した

原文と言っているが実はこの書も模写である

これは途中に小文字で注釈が入っていることからも明らかである

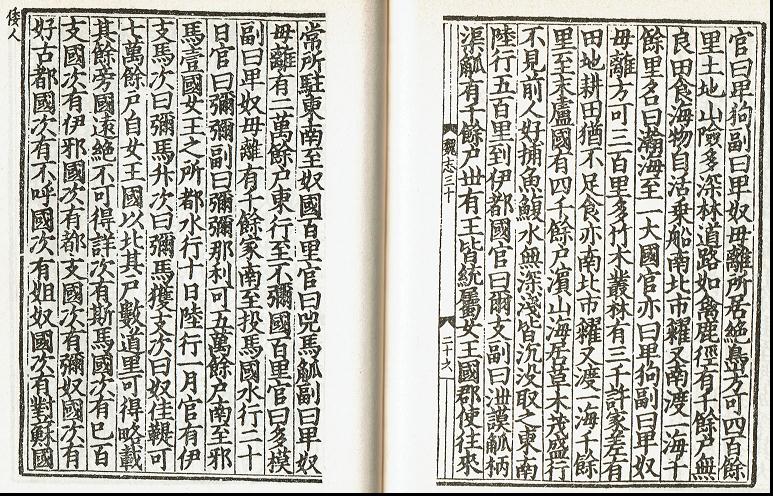

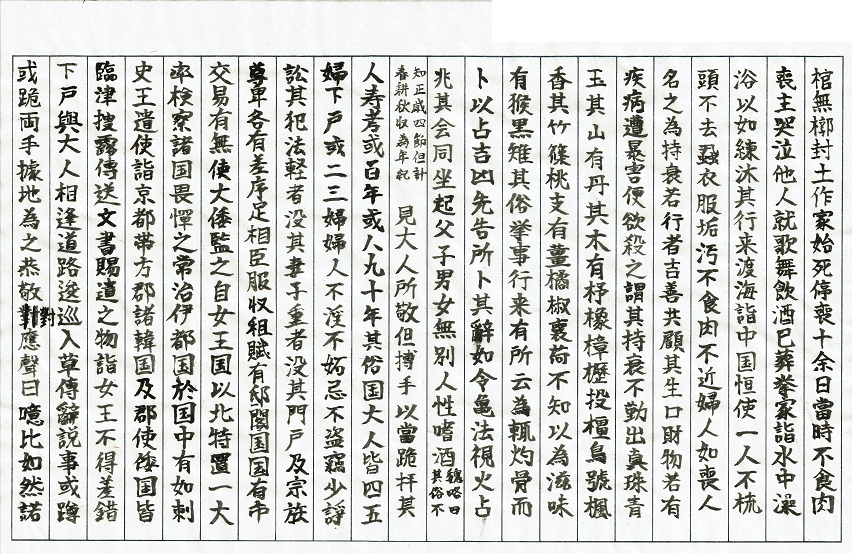

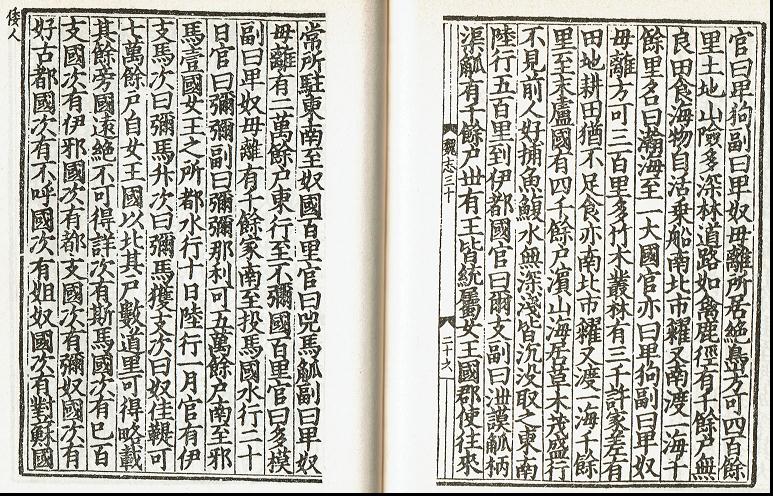

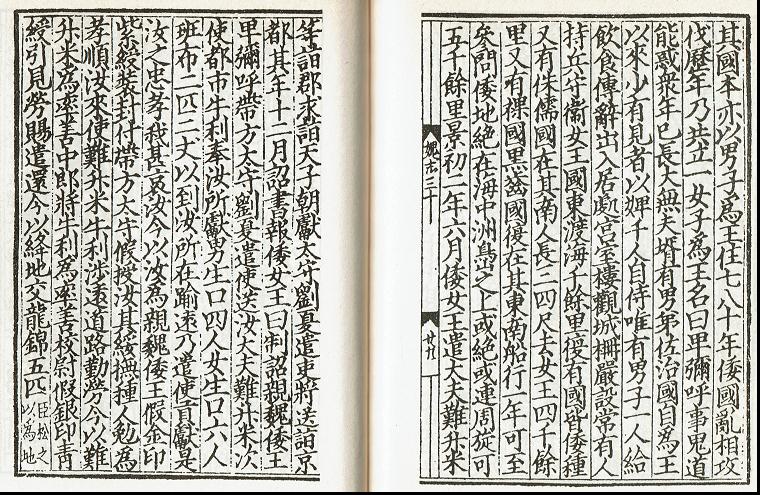

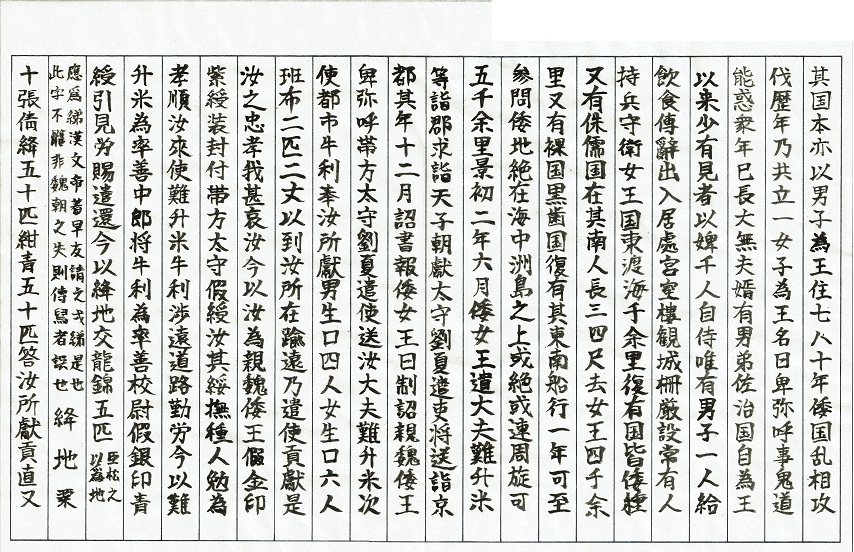

途中に二行になって書かれている部分に気が付かれただろうか

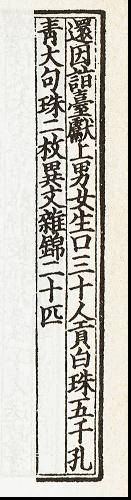

4枚目と5枚目6枚目にかけてである

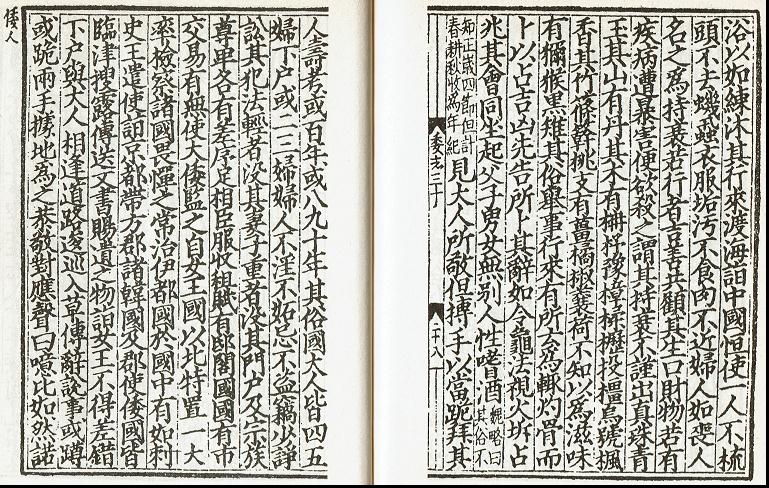

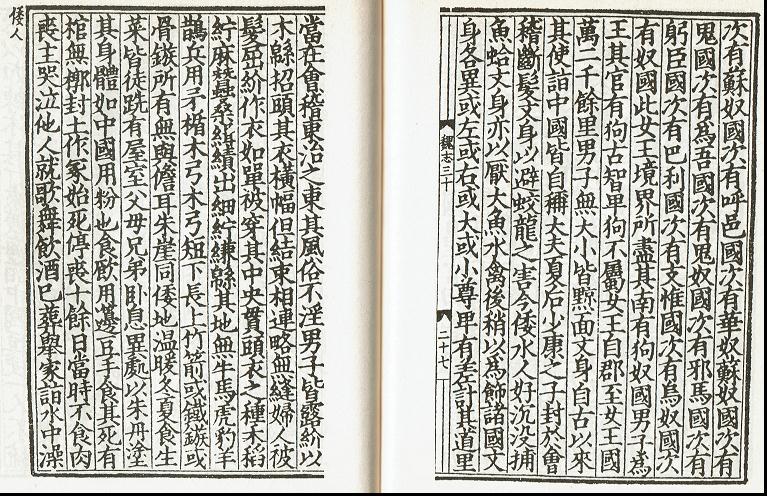

これだけの文を一行の文字数が同じになる様に意識しながら、書き写すのは

非常な苦痛である、しかも間違えたらワープロと違い訂正が効かない

原文には訂正跡が無いので、全く間違えなかったか最初から書き直した事になる

恐ろしい事である

私の複製は二行で書いてある部分で不自然に文字間隔が空いてしまった

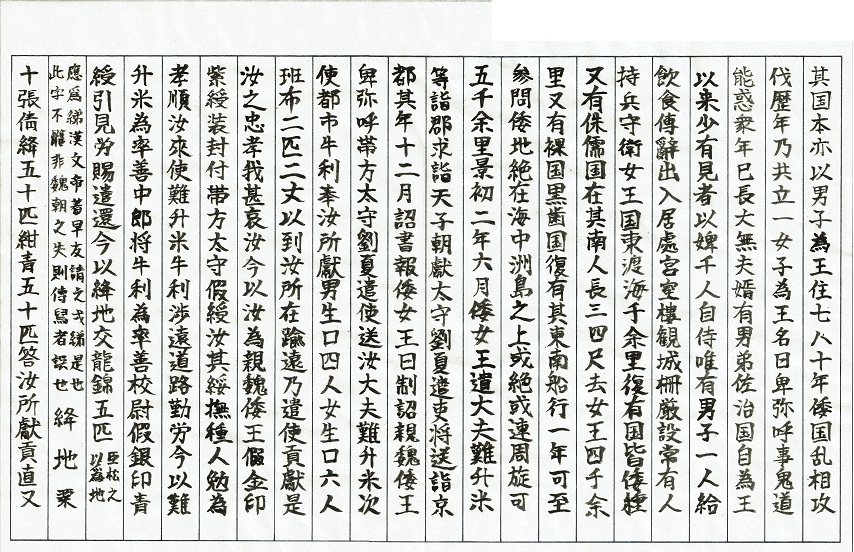

また3枚目の最後の行で一文字間違えてしまい、止むを得ず訂正したが、上記原本

ではそういう部分が見られない

版画による印刷でなく私同様手で書いたのなら3枚目は頭から書き直しである

原文に見える注釈文を抽出するとこの2行になる

2か所とも訂正内容は非常に細かく陳寿の書いた原文に注釈を入れている

訂正者は裴 松之(はい しょうし)といい、

魏志について精通しており、430年頃に三国志の記述が簡潔すぎて

判りづらいのを他の文献を調べて注脚を入れた、ここで原文と言っているのは実は陳寿の書いた原文ではなく

裴 松之の注脚を入れた文章だったのである

「邪馬台国は熊本にあった!」の作者、伊藤雅文氏はもし裴 松之がこの2ヶ所に注脚を入れたのならば

問題となっている水行と陸行に注脚を入れないのはおかしいと考える

つまり裴 松之が三国志を編纂した時点ではこの部分は別の表記であり、だから裴 松之はこの部分に

注脚をつけなかった

後にこの裴 松之の文章が原文として、複写されていった時に、何者かが原文を水行と陸行に書き換えた

と考えたのである

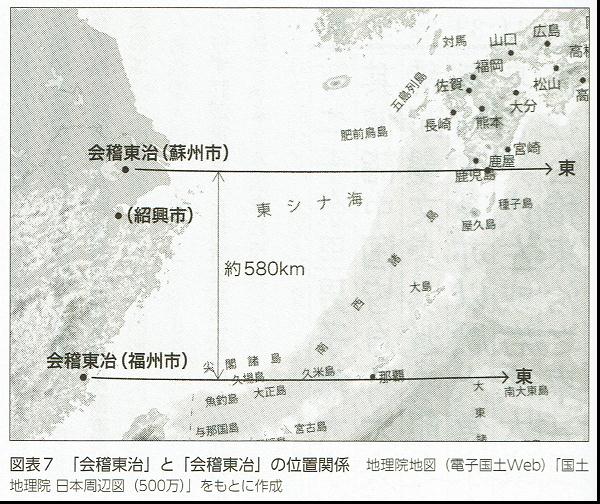

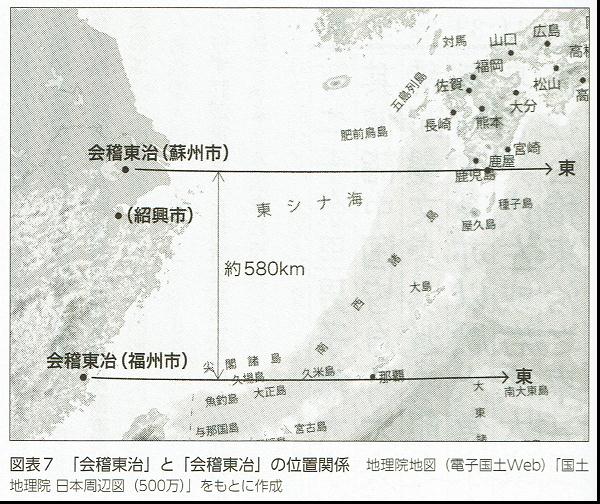

その根拠は距離に続いて「計其道里 当在会稽東治之東」との記述にある

(邪馬台国は会稽東治の東にある)原文の3枚目中央の風俗の描写に続く箇所に書いてある

この説には2種類あり、東治とする説と東冶とする説である

後漢書では東冶となっており、地図で見ると下図の様に東冶とすると沖縄位の位置になってしまう

後漢は魏よりも前にあった国だが、文書が出来たのは魏誌の方が先である

後漢書のできた430年ごろは会稽東冶という熟語があったのでそれと魏誌の記述をみて、治と冶を

間違いと判断したのではないか、そうなると距離が合わなくなる

かといって途中の国までの距離は国との交易の根拠を基に書かれているので直しようがない

そこで途中からの距離を里数でなく日数に書きかえることで、どちらともとれるようにしたのではないか

そこで投馬国の水行600里を水行20日、邪馬台国の水行300里を10日、陸行400里を一月と

書き換えたのではないかと考えた

つまり陳寿を敬愛すればこそ、の改ざんではないかというのである

以上が改ざん説の要約である、より詳しく知りたい方はぜひ本を購入していただきたい

私の説明ではマユツバに聞こえる所がより精緻に根拠を持って書かれており、納得性

は高い

少なくとも南は東の間違いなどというのよりは、はるかに納得できる

昔の人はコンパスや世界地図を持っていなかった分、方角については現代人よりも遥

かに判っていた、東と南を間違えるはずなどないのである

自分は田舎育ちで子供の頃には山の中を飛びまわっていたが、常に自分の位置は将

棋盤の座標の様に把握していた

そうでもなければ怖くてとても遊ぼうという気分にはなれない

昔の人も同じはずだという事が理屈抜きに判る

コンパスやナビに頼っている日本人には理解できないかもしれないが、今でも中央アジ

アの大平原で暮す人や、熱帯地方のジャングルで暮す人は同じ感性を持っているはず

である

また放射説というのも、いかにも苦し紛れという感じがする

水行20日というのが日本の川をさかのぼるのに時間がかかったとする説はある意味

可能性は感じるが、一里を70mとすると20日かけて一日何里行けるか

しかも20日の間全く人気のない所を行ったのか

これもまた疑問であった

陸行一月にしても同様である

それまで200里、100里と来ていてせいぜい2〜3日歩けば隣の集落に行ける感じだ

ったのが、一月も集落の無い所を歩くのか

もし、集落が有ればその前の記述の様にOO国と書いていたはずである

これらの疑問や不満を一気に解決する案である事は間違いない

私の主張する倭国は朝鮮半島の南から始まるという説に対して、伊藤氏は一般的な

北九州からが倭国とする説であり、投馬国以前の国は里数で書かれており、他説に

従って解説している、一部方角が違って見える国も氏の説明は丁寧であり、実際に

現場を歩いて調査した者でなければ説明できない内容で納得性がある

今後も興味を持って本や新聞等を見守っていきたいが、昨今の纏向遺跡説はこれだけ

調べた後では、ナンセンスにしか思えない

自分の都合の側から推論するのではなく、納得性のある推論から入るべきと思うのだけ

は変らない

TOP