TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

私論

さてここからが私の推論であるが、まず私は遺跡と一致しなくてはならないとは考えていない

遺跡はたまたま見つかったのであり、まだ未発見の遺跡もある

人口が5万人や7万人というおおきな遺跡は畿内と九州北部の2か所だけというが、だから

その場所が卑弥呼の居場所というのが既に個人的欲望が入っているように思えてならない

のである

もう一度ベクトル図を見て欲しい

自分が倭人伝を書く立場だったとしよう、おそらく半年、1年の長い旅を終えてようやく本国の

魏の国に帰り、皇帝に報告というより献上した文章がこれであったとしよう

私が曹操ならこんな奴は死刑だ

7000里、1000里・・・100里、100里ときて、その後に目指す場所はそこから2000里や

3000里も先にあるなんて書き方をするか

書いた人はこれを中国の皇帝に提出するのである

ふざけて書いたり、嘘をついたら死刑という状況で書かねばならなかった文章がこれだと

したら、この水行20日を説明する場面でいったいどうなるのだろう

また人口も見て欲しい、1000戸から70000戸まで同じように書いてあり皆、国となっている

現代語でいえば村、町、市、国と区別しなければおかしい

当時の中国にも郡の概念はあり、また文中に属国の表現もある

全て国となっていて大官の名前も入って同列というのも解せない

もうひとつ言わせてもらえば、水行とはどういう意味か、最初の部分では海を渡る、海岸を水行

するというように明確に海を意識しているが、この水行では不明である

川を上流に上ったともとれる

一つだけ皇帝に対して死刑を免れる言い方があるとすれば、不弥国まで何里何里と説明して

置いて、「つまり邪馬台国までの工程を行くのに要した時間は」と距離の説明から時間の説明に

切り替えていわば「一言で言うと」的な表現であると考えることである

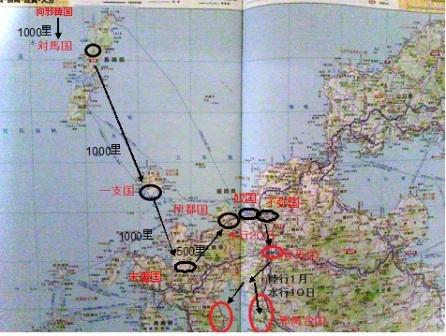

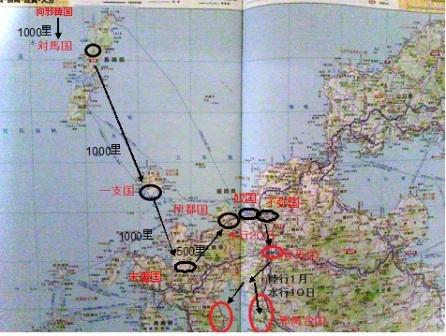

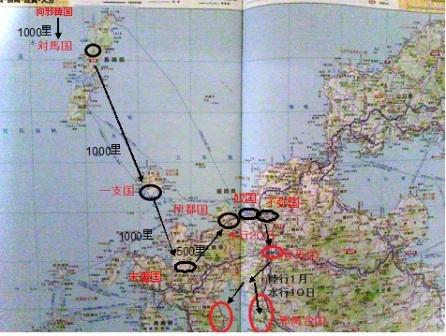

図1:朝鮮半島図 楽浪郡から出発して下の倭とあるあたりに狗邪韓国があったと思われる

更に朝鮮半島を陸に沿って下る場面を「あるいは南へ、あるいは東へ」とあることからベクトル図

を東南にした、朝鮮半島を見ていただければわかるとおり最初は明らかに南下であるが、狗邪韓国と

思われる地域は朝鮮半島の先でも少し東へ寄った場所にあるらしい

だから、南下した後、東へ水行したということになりベクトル図は南と東の2本にするのが正しいかも

しれない

その後は最後の200里以外は南下であるから、水行20日の表現を対馬の北倭の入り口までの

工程と置き、次を対馬から邪馬台国までの所要日数と考える、約8000里

次の一大

(支)国は現在の壱岐である、1000里

末蘆国は現在の佐賀県東松浦半島付近と考えられる1000里

次から陸行し500里で伊那国となる、奴国まで百里。不弥国まで100里。これも陸行とするのが

自然である

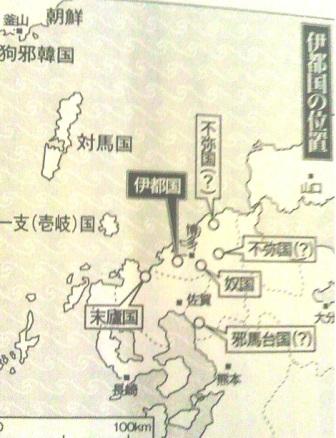

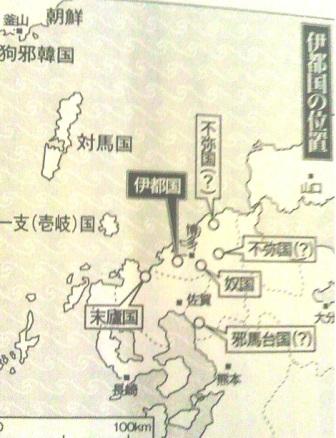

図2:伊都国までは、九州説畿内説いずれの学者も異論はないらしい

前頁で陸行1月は1500里と書いたが、ただ歩いたのでなく、その国の中心人物に合い、集落の

規模を調べたりした日数も含めてこの位日数がかかったと報告するのが当然である

つまりそれ程進んでいなかったと考えられる

魏志の別の部分に役人の進んだ距離の記録があるが、あちこちに滞在したり頻繁に休んだりで

相当に遅いようである

つまり陸行して500+100+100+の後の1ケ月もせいぜい100〜200里程度を1月かかったと

いうのは充分にありうることになる

同様に水行20日というのも広い海を海流に乗り行くのと、うっそうと茂る芦の茂みをかき分けな

がら進むのとでは距離が異なるのは当然である

海の場合で1日100〜200里行けるとすると、川や運河をさかのぼるのはせいぜい10〜20里

程度になり水行20日は200〜400里程度となる

つまり全体の距離が12000里の記述があるため不弥国までの距離を正しいとすると、残り

1300里あまりとなるが投馬国まで水行400里、邪馬台国まで陸行200里、水行200里、

合計800里〜1500里程度となり、ほぼ説明可能である

なぜ100里、100里と来たのに水行や陸行と表現が変ったのか

下の地図を見るとなんとなく判る

それまでは海や海岸線の穏やかな場所を行っていたのに、川を南下したため、距離感が判ら

なくなったのではないか、川を登りきった後は、ひたすら歩き、更にそこから10日川を下ったか

有明海を南下したとすれば、文章の勢いで日数で書くしかなかったのではないか

不弥国から記述どおり南下したとすれば九州の博多湾に流れ込む川を南下したと考えるのが

自然である、そして川を上りつめた場所が投馬国であり、そこから山越えに南下し、再び有明

海に入る川を10日程南下する、あるいは陸行1月で有明海に出て、そこから有明海を南下したか

図3:陸行1月を200里程度、水行20日も同程度とした場合の邪馬台国の位置

邪馬台国を南方系文化とすると、北九州よりも有明海に面した地域とするのが無難

もう一つの可能性は全体の距離を日数に置き換えて説明したとする案である

帯方郡から途中は立ち寄らずにひたすら朝鮮半島を南下し、8000里を20日で航海し、その

先は国に立ち寄り方角を聞きながら、また中心人物に合い、約2000里を対馬から伊那国ま

で10日かけて航海したと考えられる

つまりベクトル図の郡(帯方郡)から南へ水行20日で投馬国につき、更に南へ水行10日

陸行1ケ月で邪馬台国につくという図式が成立する

この説の最大の弱点は投馬国=対馬国となることである

なぜ同じ国が呼び方が違うのかと反論されれば一言もない

それでも他の説の南を東に読み変えたりするのから見れば、はるかに説明しやすく思えるのである

この文章を皇帝の前で読み上げた作者は最後にこんな結びにしたのに違いない

「すなわち邪馬台国とは今申し上げた対馬国から不弥国までの地域一帯を統率する大国家です

人口70000戸はその総数です

卑弥呼は不弥国からそう遠くないところにいます」

これなら、皇帝に対する説明として無理が無い

結論として私は九州説をとる、上記不弥国の近くに卑弥呼はいたはずである

ただし、卑弥呼の墓がその側とは限らない

なにしろ鬼道を使ったのである、生きていたときは味方だったが死んでどうなるかは判らない

大きな墓を作ったと記述があるが、当時は牛虎はまだ鬼門ではなく、戌亥の方角が鬼門だった

仏教でなく、陰陽道が中心であったと考える

人々が住む地域から、かなりの距離離してお墓を作ったと考える

昔の人たちは霊感が鋭く、気の宿る場所が判ったらしい

恐らくそんな場所ではないか

ここまで書いてみて、だんだん気合が乗ってきたというか、止まらなくなってきた

杉下右京ではないが、私の悪い癖である

単に魏志倭人伝だけからの推測でなく、もっと色々な角度から、3世紀の日本を眺め、あるいは

中国、朝鮮半島、を眺めたとき全てを満足する答えを非常に狭めて考えられないか

私は一分野のプロでない代わりに、広く浅く見られる権利があると思う

しつこくやってみた

TOP 次へ