TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

詰将棋入門3

・邪魔駒消去

攻め方の駒が邪魔で詰められないという形から、邪魔駒を捨て

更に王を基の位置に戻してから、詰めに行くという手順

ここまでくると如何にも詰将棋という感じになる

詰将棋マニアにとっては「ははあこれか」となるが、初めて相手

をした人はすごいとあほらしいの2極に分かれるのではないか

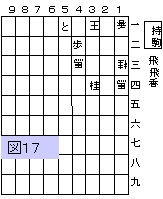

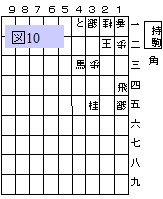

(図10)佐藤大五郎九段作:2四飛車、同銀、3二馬、同王、1四角

2二王、2三角成り

1四飛車が邪魔駒、この駒が無ければ1四角が打てる

そのために飛車を捨て、馬を捨てる

・打ち替え

例えば角が右でなく左に置いてあれば詰むという場合、わざわざ

王手で捨てて左に打ちなおし、それから詰ましに行く

上記と同様詰将棋らしい手筋

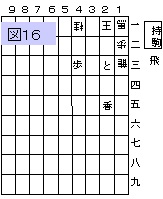

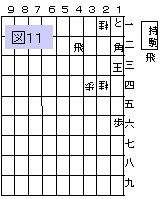

(図11)若島正氏作:4三飛車成り、3三角、同龍、同桂、2三角成り

同王、1四角、同王、1五飛車、2三王、1二飛車成り

手順中1二角を2三に成り捨て、1四に打ち替えているのが打ち替

え手筋である

短編ではなかなか打ち替えたという雰囲気にならないが詰将棋の

レベルとしては相当ハイレベルということは判って欲しい

・合い駒をする

なぜこれが手筋に入るのか、詰将棋の合い駒は「残り駒全て」で

あり、盤上にある駒以外は何を使ってもいいとわざわざ断ってある

じゃあ使ってやろうじゃないかということで、合い駒に歩以外の駒を

使い、歩で普通に受けたのと詰め手順が変化するような詰将棋を

作る、合い駒は何種類かに分かれる

・歩以外の合い駒

指し将棋では合い駒は一番安い歩を使う、相手に取られれば

働きが最も少ないからである

しかし、稀に歩ではだめな場合がある、例えば前に利かない駒

でないと早詰みになる場合である

これは攻めでなく王方の受けを読む必要があり、難易度が上る

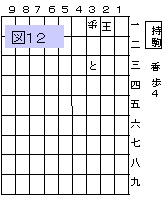

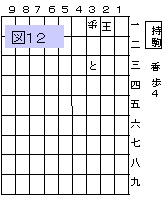

(図12)蘇る秘伝大道棋より:2九香、2三銀、2二歩、1一王、1二歩

同銀、2一歩成り、同銀、1二歩、同王、2三香成り、1一王

1二歩、同銀、2二成り香

初めてこれを見た人は、なにこれ珍百景に登録するかもしれない

香を打って、どこへ逃げても成って詰み

頭金の次位に簡単じゃないか、これは詰み将棋の間違いじゃない

の?

しかし歩が4つある、駒が残ると詰将棋としては失格と知っている人

は、もしかしたら歩を4つも使わないと詰まないのではと疑う

そして「中合」を思いつく

それから中合の駒が銀だと判るのにまた暫くかかる

攻め方の手順は合い駒が判る中で必然的に判るので、決して難解で

はない場合が多い が、手数は長くなるのでそれなりのレベルが必要

が、手数は長くなるのでそれなりのレベルが必要

・限定中合

歩以外の合い駒の中合バージョンで限定合いより更に難易度が高い

12図も2三合いであり中合になっている

・中合

香や飛車、角の王手に対し、王のすぐ前に受けるのでなく、中間に打つ

のを中合という

中合した駒には紐がついていない方が難易度が高く、詰将棋

ではそれが普通である

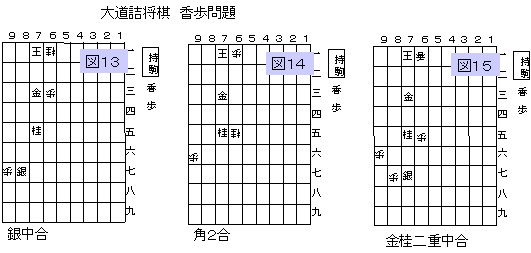

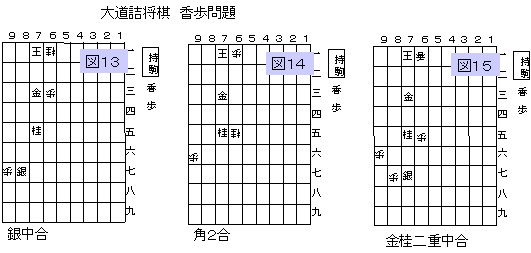

右の3図は通称大道詰将棋の中の香歩問題といわれるものから、

代表的なものを選んだ、というよりやさしいものを選んだ

「馬鹿にするなみんな同じ手順で詰む、6三桂、8一王、8六香で合い

駒きかずで詰みだろう」

いやいやそんなに易しくはない、詰め手順はあえて載せない、営業

妨害になるし、湯川氏の本が売れなくなる

ちなみに最も短いのは19手詰めの13図であるとだけいっておく

(図13)湯川博士氏著書:銀の中合がある、13図から15図の3種類

のルートを最後まで読み切らないと指せない

(図14)同上:図13と違う初手を選んだ場合に遭遇する「歩でない合

い駒」はずばり角が2枚連続という大技

なぜそうなのかを解明できれば相当な有段者

(図15)同上:中合といえばこの図という位有名な作品、まず桂馬を中

合し次に金を中合する

しかしその後が難解、金桂2重中合で疲れ切った頭では最後

までたどり着けないだろう

ここへあえて3題載せたのはこの僅かな配置変更で、ものすごい難解

手順を実現できる不思議さである

この感動は誰でも詰将棋の虜になるぐらい魅力的である

ぜひ味わっていただきたい

・移動合

駒を打つのでなく、盤上の駒が移動して合い駒とするのを移動合と

呼んでいる

普通離れた場所から王手すれば王方はまず駒を打つ事を考える

この常識の裏をかく手筋である

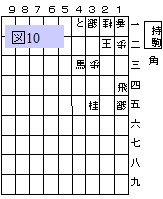

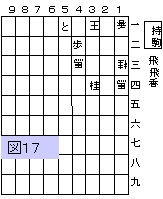

(図16)若島正氏作:3三と、2二龍、3一飛車、同王、2二香成り、

同馬1一飛車、同馬、4二歩成り、2一王、3二と

更に高級な手筋として移動中合というのがある

なぜ紐のついていない所へ移動してまで合い駒しなければならない

のか、メロドラマみたいに複雑な事情があるといったら作者に失礼か

解くのは気楽だが、作った人の苦労を思うと頭が下がる

さすがにこのレベルの傑作はめったにお目にかからない

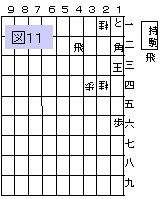

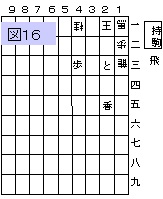

(図17)若島正氏作:2一飛車、同王、2四香、2三馬、2二飛車、

3一王、4一歩成り、同馬、4二飛成り、同馬、2二香成り

4手目2三馬が移動中合

・2重中合

非常に高級な手筋となる、なぜ2つ中合しなければいけないのか

その状態を作り出すこと自体が難しい

図15に解説を加えるのはたやすいが、所詮素人が聞いた風な事

をしゃべるだけであり、つまらない

まず、金の中合を思いつき、更にその先の詰め手順にある2四の

地点に桂を打って香車を呼びよせておくことで不詰めを狙う

それを承知で2重中合をさせて、その駒で詰ませにいく

名探偵と巧妙な犯人との高度な駆け引きを詰将棋という道具で

見事に実現している

この他にも細かくなるが手筋と呼ばれるものはたくさんある

作者の拘りも手筋という表現を使っている事がある

・駒の打ち場所を空ける手筋

・金と銀を打ち替える手筋

・同じ場所に次々と駒を捨てる手筋

・・・

といった使い方をする

ここでは逐一紹介しないが、作者のこだわりを受け取るのも解く人の楽

しみかもしれない

解説の文章を読み、「OOOOの手筋」等の記述を見つけたら、これは

手筋なのかと感じ入るのもまた楽しみというものである

これを層別する事も試みたが、まず総数が判らず断念せざるを得なかった

NETで検索してみたが、見つからない

私への宿題といったところか

TOP 次へ

が、手数は長くなるのでそれなりのレベルが必要

が、手数は長くなるのでそれなりのレベルが必要