TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

所要量計算講座

1.適正な発注の考え方

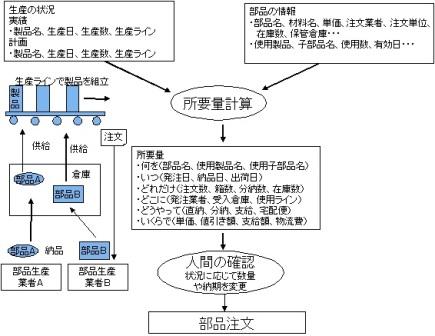

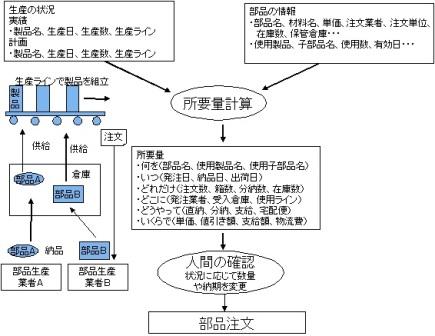

所要量計算とは、生産に必要な部品や材料を手配するため

どのようなものを、いつ、どれだけ、どの業者に注文し、どこに

納品してもらうかを、あらかじめ登録しておいた部品の特性や

生産の状況を基にして計算することをいう

理想的なのは使う量、タイミングにぴったり合うように注文され

たものが使用する場所に届けられ、直ちに使われることである

図示すると右図のようになる

所要量の次のステップの人間の確認というのは、情報システム

で所要量の計算をしても最終的に人間の確認をしなければ注

文しないよという、いわば情報システムを作った人間の責任逃

れの逃げ口上である

だから市販のパッケージシステムでは必ずこうなっている

どんなにち密に計算しても所詮は人間の判断には敵わないと

いわれれば確かにそうだと納得する人が多いが、筆者に言わ

せれば明らかに矛盾している

人間には量が多すぎて手に負えないからコンピュータを使っ

て計算するのである

結果を人間が全て修正できる訳がない

よしんば一部であったとしてそれを抽出するのをコンピュータ

で行うということは、別に人間でなくてもコンピュータで自動修

正できる道が示されているのと同じである

筆者の経験に依れば人手で一々確認して発注しているのを手

抜きして失敗する事例がほとんどである

以下に所要量計算の種類を列挙するが、いづれも欠点を持っ

ており、人間の柔軟な判断に比べてお粗末である

もともとコンピュータはある前提を基にシミュレートするだけであ

り、人間そっくりには出来ないのである

だから人間の確認が必要というのはやむを得ないのだが、でも

とてもやってられない、これが矛盾である

そうはいってもコンピュータを使った部品注文の仕組みは、人間

の手間を省く効果的な分野として、色々な発注方式がシステム

化されてきた

情報システム構築を長年やってきた小生も最初に手掛けたのが

所要量計算と発注システムである

ここで主だった仕組みを説明したい

1.在庫中心方式

・ダブルビン方式

・発注点方式

・変動発注点方式

・後補充方式(説明省略)

2.計画発注方式

・製番方式

・MRP方式(説明省略)

TOP 次へ