TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

生産の仕方

生産管理を語るからにはまず最初にどんな生産の仕方があるかを語らねばなるまい

生産の仕方を語るにはその前行程である売り方、買われ方を考える必要がある

売り方はお客が決めているように見えるが実は生産する側が仕掛ける事が出来るというのが

私の持論である、ものがなければお客は買い様が無い

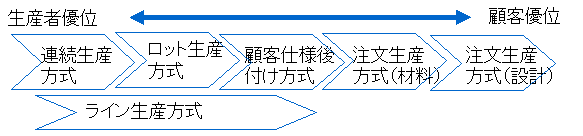

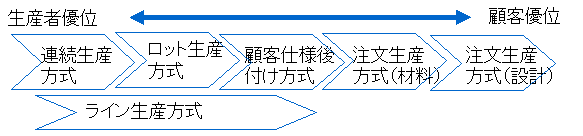

そこで生産の仕方をお客と生産者との力関係で分類を試みる

生産したものを売りたいと思ったら、お客の欲しいものを作る、これが基本である

生産する側が仕掛けるにはお客に対し優位に立たねばならない

お客が待っていてもいいから買いたい、よその品物でなく私が作ったものを買いたい

つまり品薄状態を作る事が優位に立つという事になる

どういう売り方が生産する側にとって都合がいいのだろうか

一種類の品物を毎日同じ量だけ作り続ける、作ったら作っただけ買ってくれるのでいつも品切れ

状態になる

値段はすぐに買ってもらえるぎりぎりの高値で設定し、適正価格以上の利益が出ているが、

他で真似したくても、原価で対抗できない位効率化出来ている

これが生産する側にとって最も都合のよい状態と思う

こんな都合のよい商品が存在するのだろうか

稀に存在する事を我々は知っている、行列のできるラーメン屋さんである

また、ゲームソフトのいくつかは発売直後に行列が出来る

車でも生産が追いつかない車種が稀に発生する、ハイブリットブームが正にそうだった

寡占状態にある電力会社もそうだ

1.連続生産方式

この状態では生産の仕方は単純でかまわない

ひたすら材料を仕入れ、ひたすら作り続ける、作業者に習熟を促し、材料は原価低減を促し

少しでも短い時間で、無駄な材料を出さずに作る

出来ればお客の目の前で作る、納得性という意味で意外と大事である

作業は自動化できればなお良い、作業は出来るだけ連続させる

それでも間に合わないので、更に新しい生産設備を増強する、しても元が取れる位売れる

この生産の仕方を連続生産方式という

2.ロット生産方式

しかし、同じレベルのライバルが現れると、この生産方式が適用できなくなる

ライバルに同じような商品や少し毛色の違う商品を似たような値段で売られると、お客は比較をする

その瞬間に私の作った商品はいくつ売れるか判らなくなる、作っただけ売れなくなる

おそらくこの位は売れるだろうという事で量をかげんして作る

生産設備は空きが出来てしまうので、少し違った商品を作り、ライバルに対抗する事になる

少し違う商品を交互に作る方式をロット生産方式という

この位は作っても売り切れるだろうという量をロットサイズという

あるいは生産に都合のよいロットサイズがあればそれに合わせる事も効率化の面で良い方法となる

例えばコンテナ一台分とか、醤油一樽分といった具合である

3.ライン型生産方式

ロット生産や連続生産とセットで語られるのが生産ラインである、最も多いタイプがベルトコンベアー

を使用して、製品を上に載せ作業者の前を走らせる

作業者は順に部品を組み付けて行く方式である

ベルトコンベアーの他に、台車に製品を載せ、手押しで作業者が作業完了したら次工程に送る

方式もある、この方法は行程により作業速度にバラツキがある場合等に使用する

別の方法として、製品は大型のため据え置きとし、部品をベルトコンベアーで供給する方式もある

ベルトコンベアーでなく、台車に製品1台分の部品を組み付け順に並べて供給する方式もある

ここではこれらを総称してライン型生産方式としておく

4.顧客仕様後付け方式

更に顧客が強くなってくると、生産されたものでは満足しなくなり、自分好みの特別仕様を要求し

生産側で応じざるをえなくなる

この場合一旦共通仕様や基本仕様を生産し、顧客に近い場所で顧客要求を後付けする方法がある

オプションとかトッピングと呼ばれるのはご存じのとおり

基本仕様品はある程度まとまって作れるが、お客の欲しい商品はほぼ特別仕様となる

5.注文生産方式(顧客仕様品別生産)

後付けで顧客仕様に応じられない場合は、まず、お客に注文内容を聞き、場合によっては、材料手配

の最初から特別に一品生産する必要がある

形状変更等がある場合は設計から開始となるが、色変更のように部品注文段階からの変更で済む

ものもある

生産管理の本によっては、設計からやる場合とやらない場合で分けていることもある

例えば家や船などは一品料理が多く、ほぼ設計段階からの注文生産となる

建売の様な形態もあるがこの場合は設計は特注でなく、材料から仕入れるタイプの注文生産となる

次へ