TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

KJ法のつまづき

1元ラベルの表現ができない(訴え性のある表現)

2ラベル集めに際して世界内的姿勢が取れない

3ラベル操作がわからない

4関係性を欠いた知識教養のためラベル間の距離感が掴めない

5表札をつけても1枚のラベルとして扱えない

6表札作りが出来ない

7図解化の手順が判らない

8グループKJ法と個人KJ法の違いがわからない

9同質と異質のデータの違いが判らない

10KJ法は分析や分類であるという通念がジャマする

11元ラベルとなるデータの取材ができない

12KJ法図解と平面空間配置図解との区別ができない

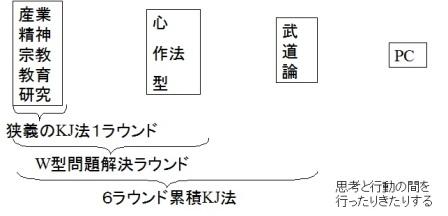

1ラウンドのプロセスは、

(1)取材…情報収集

(2)元ラベルづくり…取材した情報を整理・記録する

(3)グループ編成…KJ法のやり方で情報群を累積的に抽象する

(4)KJ法図解化…模造紙に空間配置し、図解化する

(5)叙述化…図解化したものを文章で表現する

という順序で進められ、これを6回繰り返し、積み重ねていく。

それぞれのラウンドで異なるのは、対象となる情報と、問題解決に臨む態度であるという。

ラベルの作り方

・訴え性、志がないとだめ

<悪い例> <悪い理由>

樹木、勇気 レッテルではだめ

学生の成績、小鳥のさえずり 2つの事を言っている

雲母岩盤が多く、また地滑りも多い 志が二つある

地盤構造と地滑りの関係について 動きがない

若い世代は進歩的だ 自分の意志が入りデータの

迫真性を損ねている

保守と進歩が並んで見られる 誰が主体か判らない

「もっと光を」 のようでないとだめ

※時、所、出所、作成者を書いておく

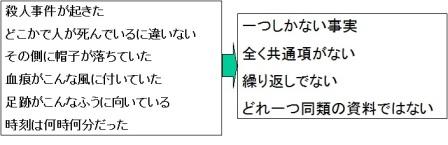

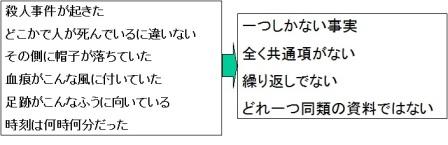

KJ法の考え方事例

その違うものの中から名探偵は真犯人を探す

言葉の寄せ集めで真犯人の名前を連想するのではない

言葉の中に隠された真実から連想される犯人像を絞る

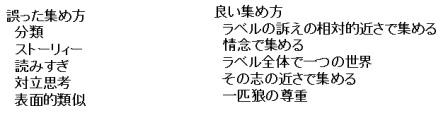

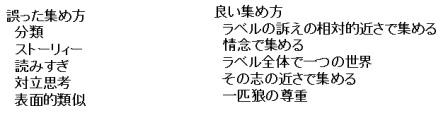

<グループの集め方>

戻る