TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

モノの2Sと仕事の2S

私も人並みに会社では5S活動に取り組んできた

5Sとは整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)のことである

語呂合わせでサ行で始まる言葉を並べ5Sとした

最初の整理整頓清掃で3Sということもある

3Sまでは行動を意味する言葉だが、清潔と躾は結果を表している

だから行動するなら3Sからという意味である

では順に言葉を理解してみよう

1.整理とはいらないものを抽出し、捨てることである

これが簡単ではない、半年間どころか10年間使った事がないものが

いざ捨てる段になると捨てられない

5Sは捨てるための決断から入るのである

この決断をさせるため、いろいろなツールや手段が解説されているほ

どである

例えば、あなたの机の引き出しの中を、整理しようとしたら鉛筆が2本

あったとする

一本だけでは芯が折れた時に困るので、すぐに使えるように予備を

置いている

これがあなたの言い分だとしたら、過去1ケ月間で、何回

折れたか書き出して、その際予備の鉛筆は益にたったのか

その横にチェックを入れさせられるようなシートがツールと

して存在する、要するに、すぐに予備は捨てるべきであると

いうのが結論である

挙句の果ては、鉛筆を置く場所を台紙に溝を掘って用意し、

他に置き場所がないようにするツールもある(姿彫りという)

2.整頓とは必要な順に使いやすいように並べることである

例えば、資料が100枚あったとする、簡単のために全て1枚

単位で100種類とした時、その全てについて分別をする

毎日1回以上使う、週に1回以上使う、月に1回以上、それ以外

とすると、週に一回以上使う物までは仕事場の机の周囲に置く

価値があるが、それ以外は側に置くのは場所がもったいない

また毎日使う書類は机の上だが週に1回の書類は机の下である

こんなふうにすると、自分の周りにあった書類や机の中の書類

の9割は遠く離れた物置に移動する

もっともその9割の内8割は廃棄処分したほうが良い書類と気づ

くのにそう時間はかからない

自分が重要だと思っているほど、あなたの持っている書類は

価値はないし、あなた以外の人は目もくれないのである

それをはっきりさせる方法は書類の共有化である

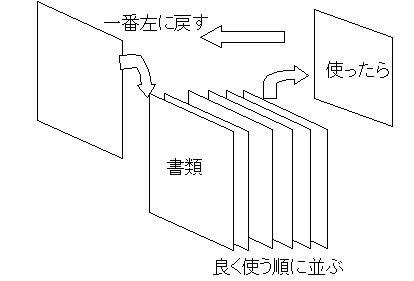

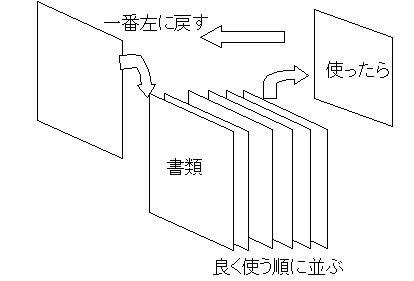

4人の机の中央に4人が常時使う書類だけを置き、それ以外

の書類の置き場も共有化し、使ったら一番右に置くルールに

しておく

そうして1週間毎に机の上の書類の左端を机の下の置き場に

移動する

また机の下の置き場は、1ケ月毎に左端の書類を倉庫に移す

のである

ここでは簡単に言うが、書類は全てA4に統一しないと整頓は

成り立たない、実はこれがものすごく全社的で時間が掛る

本はどうする、上司から読めと言われた書類はどうする、また

「これは自分だけでなく会社にとっても重要なノウハウであり、

万一紛失したら責任をとってもらうぞ」といったもっともに聞こえる

理屈は全てこのルールでは無視される

私の帰宅時の机の上は電話とパソコン以外は何もなく、机の

中は鉛筆、電卓等、数種類の文具が姿彫りで置かれ、書類は

仕掛のものが数枚引き出しに鍵をかけて保管され、他は全て

共通書棚の中に格納してあった

自慢で言っているのではない、これが当たり前と感じないと整頓

できているとは言えないのである

3.清掃とは必要なものとその置き場所以外を無くすことである

従って、ゴミがないのは当たり前である

ほこりもゼロにしたいがこれが難しい、人間が存在し、また外部

から風が舞いこむとほこりも発生する

だからいつもほこりを除去するようにしなければならない

更に進むと、ほこりを発生させないような方法を講じることになる

頭に頭巾をかぶり、白衣を着て、マスクをし、外部とは二重扉で

エアを吹きつけながら出入りし・・・・

どなたも一度はテレビ等で見たことがあるはずだ

清掃を徹底すると清潔になるのである

清掃の事前予防は汚さない事、判っていてもなかなかできない

机の上に花を置き、職場にも潤いが必要と主張する人もいるが、

仕事以外の事を会社の中で行うのは清掃の思想からは相いれ

ない、その時間を使ってもっと清掃の工夫をすべきである

女性の化粧も同様、化粧室への出入りは一日何回以内、何分

以下と規定すべきである

清掃を行うと職場は無味乾燥なつまらない、潤いのない職場に

なる、だから止めるべきだ・・・

そういうと貴方も清掃されるかもしれない

さて、「ものの2S」については理解できたであろうか(清掃は無理だと思う)

大抵の会社はこれをちゃんとやるだけで10年かかる

指示命令の行き届く生産部門は比較的やれるようである

設計部門、営業部門、経営者、秘書室等の事務部門はうまく

いかないようである

(コンサルタント会社には、いまだに講習会が存在する事がこれを物語っている)

ところが、「ものの2S」をいくらやっても成果は出ないのである

整頓の定義をもう一度書くと、必要な順に使いやすいように並べる

ことである

必要なとは何か、仕事に必要なということに決まっている

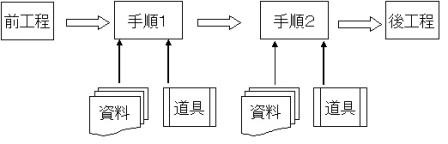

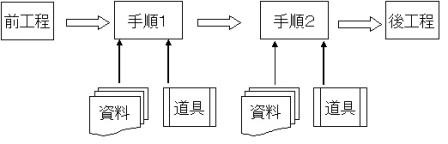

ではあなたはどんな仕事をやっているのか、その際にどんな道具や

資料を使っているのか

ほとんどの人は一つしか仕事がないということはなく、いくつかの仕事を

順番にやっている

また、仕事の手順というものがあり、手順毎に使う道具や資料が違う

その前に、あなたの仕事の中に「いらない仕事」、「価値を生まない仕事」

はないのだろうか

右図の後工程がない仕事はいらない仕事である

仕事の価値は自行程で生まれるが、後工程で処理されて初めて

価値が認められるのである

それから仕事のランクづけは明確なのか

Aの仕事とBの仕事を同時にやるように指示を受けた際、どちらを優先

するのか

つまり、「仕事の2S」を「ものの2S」の前にやるべきであることに気づく

生産部門がやり易いのは、工程毎に仕事が単純化されて、例えばネジ

を締める工程のようにものと仕事が一体化しているケースが多くあり、

それらを手始めに行いながらコツをつかんで難しいケースに進める

からである

仕事の2Sの難しさは仕事を関係者で共通認識出来るように、文章に

書くなどして見えるようにする作業があり、なおかつ仕事の理解がなか

なか出来ず、不要な仕事が抽出できないことである

ここに人間的な感情が入り込むから尚更厄介である

「いらない仕事」をだせと言われて、はいそうですかと出てくるわけがない

いらない仕事なら最初からやっていないというのが担当者の言い分であろう

ではどんな仕事がいらない仕事になるのか

私がプログラマーだった頃、毎週出しているサプライヤ別の購入金額

一覧資料をいつも通り購買部門に持っていった

この資料をだれが使うのか聞いたところ、購買部長だという

そこで購買部長に直接」確認したら、前任の購買部長は使っていたらしい

が自分は使っていない、購入品の担当課長に聞いてくれという

担当課長に聞くとこの資料を使って何をしていいか前任部長から何も聞い

ていない、しかし資料としては財宝のありかに繋がると聞かされている

もう少し続けてくれとのこと

こうしていらない資料(=仕事)ができていく

私はぐうたらな人間だから、少しでも自分の仕事を減らそうとして、後工程

が自分の仕事の結果を不要かどうか聞きに行くが、ほとんどの人は、自分

の仕事に疑問を感じずに実行していないだろうか

ましてや後工程の意向を踏みにじってでも仕事を無くしてしまえというのは

相当に強引だと思う人がほとんどと思う

この事例の購買資料のようにとことん突き詰めていって、嫌われる位に

しくこくやらないと、不要な仕事は見えてこないのである

私が新米の頃、「やめてしまえ」という運動が盛んだったことがある

伸び盛りの会社、世の中が激しく動く時代の仕事は常に止めたらどうなるか

を考えているぐらいでちょうど良いのかもしれない

TOP