TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

魏志倭人伝の読み方考

「逆説の日本史」の著作で名高い井沢元彦氏の言葉を借りれば、

「歴史研究家は事実を重視しすぎる、 証拠がなければ一切認めない

それでいて肝心なところは大胆に間違った推測をする」

のだそうである

代表的なのが、表題の魏志倭人伝の解釈である

証拠と言える文献は魏志の中の倭人伝の一説のみとされる

また遺跡は西日本各地で発掘されているがそのなかのどの遺跡が

卑弥呼のものなのか「証拠」がない

ここで間違った推測とは卑弥呼の所在地はどこかということである

解釈というのは個人の自由であるから、間違ったからといって批判を

浴びせるべきものではない

ならば、私も自分の知りうる断片的な知識から、間違っている(自分で

暴露しては仕方がないが)解釈とやらを一つやってみようか

そうしたとて誰からも批判を受けることはないはずだ

そう思ったのが事の発端である

魏志倭人伝の卑弥呼の所在地に関する記述は以下のようである

魏志倭人伝

『三国志・魏志』巻三〇東夷伝・倭人の和訳

倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて国邑をなす。

旧(もと)百余国。漢の時朝見する者あり、今、使訳通ずる所三十国。

郡より倭に至るには、海岸に循

(したが)って水行し、韓国を歴(へ)て、

乍(あるい)は南し乍(あるい)は東し、その北岸狗邪韓国に到る七千余里。

始めて一海を度(わた)る千余里、対

馬国に至る。

その大官を卑狗(ひこ)といい、副を卑奴母離(ひなもり)という。

居る所絶島、方四百余里ばかり。土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿の径

の如し。

千余戸あり。良田なく、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴(してき)す。

また南一海を渡る千余里、名づけて瀚海(かんかい)という。一大

(支)国に至る。

官をまた卑狗といい、副を卑奴母離という。方三百里ばかり。竹木・叢林多く、三千ばかりの家あり。

やや田地あり、田を耕せどもなお食する

に足らず、また南北に市糴す。

また一海を渡る千余里、末盧国に

至る。四千余戸あり。山海に浜(そ)うて居る。

草木茂盛し、行くに前人を見ず。好んで魚鰒(ぎよふく)を捕え、水深浅となく、皆沈没してこれを取る。

東南

陸行五百里にして、伊都国に到る。官を爾支といい、副を泄謨觚(せもこ)・柄渠觚(へくこ)という。

千余戸あり。世王あるも、皆女王国に統属す。郡使の往

来常に駐(とど)まる所なり。

東南奴国に至る百里。官を馬觚(しまこ)といい、副を卑奴母離という。二万余戸あり。

東行不弥国に至る百里。官を多模とい

い、副を卑奴母離という。千余戸あり。

南、投馬国に至る水行二十日。官を弥弥(みみ)といい、副を弥弥那利という。五万余戸ばかり。

南、邪馬壱(台)国に至る、女王の都する所、水行十日陸行一月。

官に伊支馬あり、次を弥馬升といい、次を弥馬獲支といい、次を奴佳という。七万余戸ばかり。(中略)

その国、本また男子を以て王とな

し、住(とど)まること七、八十年。倭国乱れ、

相攻伐すること歴年、乃(すなわ)ち共に一女子を立てて王となす。

名づけて卑弥呼(ひみこ)という。鬼道に

事(つか)え、能く衆を惑わす。

年已に長大なるも、夫婿(ふせい)なく、男弟あり、佐(たす)けて国を治む。

王となりしより以来、見るある者少なく、婢千

人を以て自ら侍せしむ。

ただ男子一人あり、飲食を給し、辞を伝え居処に出入す。

宮室・楼観・城柵、厳かに設け、常に人あり、兵を持して守衛す。(下略)

〈岩波文庫〉

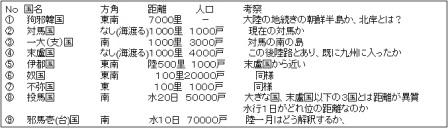

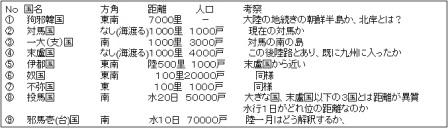

ここから、邪馬台国に到る行程を抽出すると、

倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて国邑をなす。

郡より倭に至るには、

①海岸に循

(したが)って水行し、韓国を歴(へ)て、乍(あるい)は南し乍(あるい)は東し、

その北岸狗邪韓国に到る七千余里。

②始めて一海を度(わた)る千余里、対

馬国に至る。千余戸あり。

③南一海を渡る千余里、名づけて瀚海(かんかい)という。一大

(支)国に至る。三千ばかりの家あり

④一海を渡る千余里、末盧国に

至る。四千余戸あり。

⑤東南

陸行五百里にして、伊都国に到る。千余戸あり。

⑥東南奴国に至る百里。二万余戸あり。

⑦東行不弥国に至る百里。千余戸あり。

⑧南、投馬国に至る水行二十日。五万余戸ばかり。

⑨南、邪馬壱(台)国に至る、女王の都する所、水行十日陸行一月。七万余戸ばかり。

このように抜き出して並べてみると非常に素直で論理的記述であるが、一方いい加減な部分も気になる

いい加減とは到達する国と方位、距離、および国の規模の記述の順番である

狗邪韓国では方角、国名、距離の順だが、対

馬国では方角がなく距離、国名となり、更に人口が書いてある

また投馬国では里ではなく、水行20日と尺度が変わる、しかも距離が先だったのがまた後になる

一見理路整然としているようで、そうでないためどうとでも解釈できてしまう

しかも、最後に全体の距離に関する記述があり12000里となっている(後世になって改ざんされたとの説あり)

この国の中から対馬のように現在の地域と一致すると思われる場所を設定し、距離を換算すると

朝鮮半島南の場所(狗邪韓国)から対馬までが1000里となり、邪馬壱(台)国はその12倍の距離

の中にあることになる

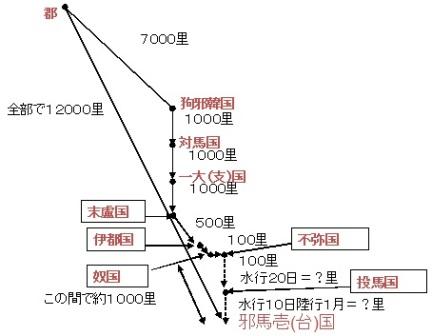

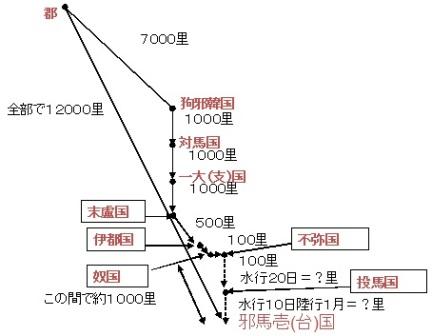

これが九州説の根拠だが、下の図を見て欲しい、上記の文章を基にベクトルで軌跡を描いたものである

郡から徐々に距離が短くなり、不弥国で最も短くなり、次に水行20日となっている

水行20日や陸行1月がどの程度の距離なのか、魏志倭人伝では陸行1月というのは1500里に相当

するらしい、水行については良く判らないが、川を登るのと、海を帆船で行くのとは全く距離が違うであろう

ここで全体の距離を優先するか、ここに書かれた距離を採用するかに分かれる

更にここに書かれた距離を採用しながら方角は南ではなく東とする説が畿内説である

そして投馬国とは水行して東へ20日と読み出雲地方であろうとする

九州説も畿内説も発掘できた大型遺跡が両地方に多いことから、遺跡が卑弥呼の存在の証拠となれば

更に日本史解明がしやすくなるであろうという期待が込められている(様な気がする、邪推か?)

結果としてこの文章の解釈にさまざまな説が生まれ、果ては日本でなくはるかかなたの国まで候補

にあがる結果となっている

TOP