TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

写経その後

その後、ほぼ毎日般若心経を写経している

なぜか、例えば坂東33ヶ所全てに写経した般若心経を納めようとすると

一枚を一ヶ所のお寺に納めるとすると特別霊場も含め35枚の写経が

必要になる

一日に書けるのはせいぜい一枚なので、約40日かかる事になる

関東88霊場巡りを同時にやろうとすると更に100枚必要になり、3ケ月

後でないと開始できない計算になる

霊場巡りから帰ってくれば、写真等をHPに掲載するのに一日に1ヶ所が

せいぜいである、一日で5ヶ所回ってきたとすると、記憶が薄れないうち

にほぼ毎日HPを作る事になる

つまり、霊場巡りを始めたらもう般若心経を書いている暇は無いのである

さりげなく納経したいと思ったが、いざ始めて見ると、半年般若心経を書

き続けて、100枚以上貯めて、半年かけて書いたものを各お寺に納める

ことの繰り返しになる

一年の内半分は行きたくてもお寺巡りはできない

毎日書けば半年で200枚書けるではないかというかもしれない

実際やってみると、酒を飲んでしまったり、夜蒸し暑くてそれどころではな

かったり、毎日は出来ないのである

四国108ヶ所(88ヶ所+別格霊場20ヶ所)に春に行こうと思ったら、思い

つくのが1月では遅いのである

結局春と秋の2回に分けたのもそれが理由だった

5月の時点では実際は100枚以上溜まっていたのだが、いざいってみると

他の札所と違い、本堂と太子堂の2ヶ所に納経するならわしの様だった

つまり108X2=216枚必要だったのである

また納め札を現地の一番札所で購入したのだが、200枚で100円と値段

は安いのだが、住所、氏名、納めた日、願い事を書くようになっている

別格霊場は表紙が違うので別に購入するこれは別格1番でないと売ってい

ない

一日に10ヶ所位廻りたいのだが出来ないのである

どうしても一ヶ所に30分位滞在する事になってしまう

また、前の日に納め札をホテルで30分くらいかけて筆ペンで書くのだが机も

ないような薄暗い中で書くのは結構つらい

食事の時にビールを飲んでしまい、風呂に入ると尚更つらい

これも春に全部回れなかった理由である

そんなにあせらずに一ヶ所のお寺に1時間ぐらいいる気になればいいのだが

精神修業が足りない未熟者にはそれができない

一通り写真を撮り、線香とろうそくを本堂、太子堂各々であげ、般若心経を

2回唱え、最後にご朱印を貰う

全部きちんとやると、お寺をじっくり見ていることが出来なくなってくる

悲しい性である

四国の後もう一年近く新しい札所巡りをしていない、般若心経はいつの間にか

200枚を超えた

またやろうかなと思っている

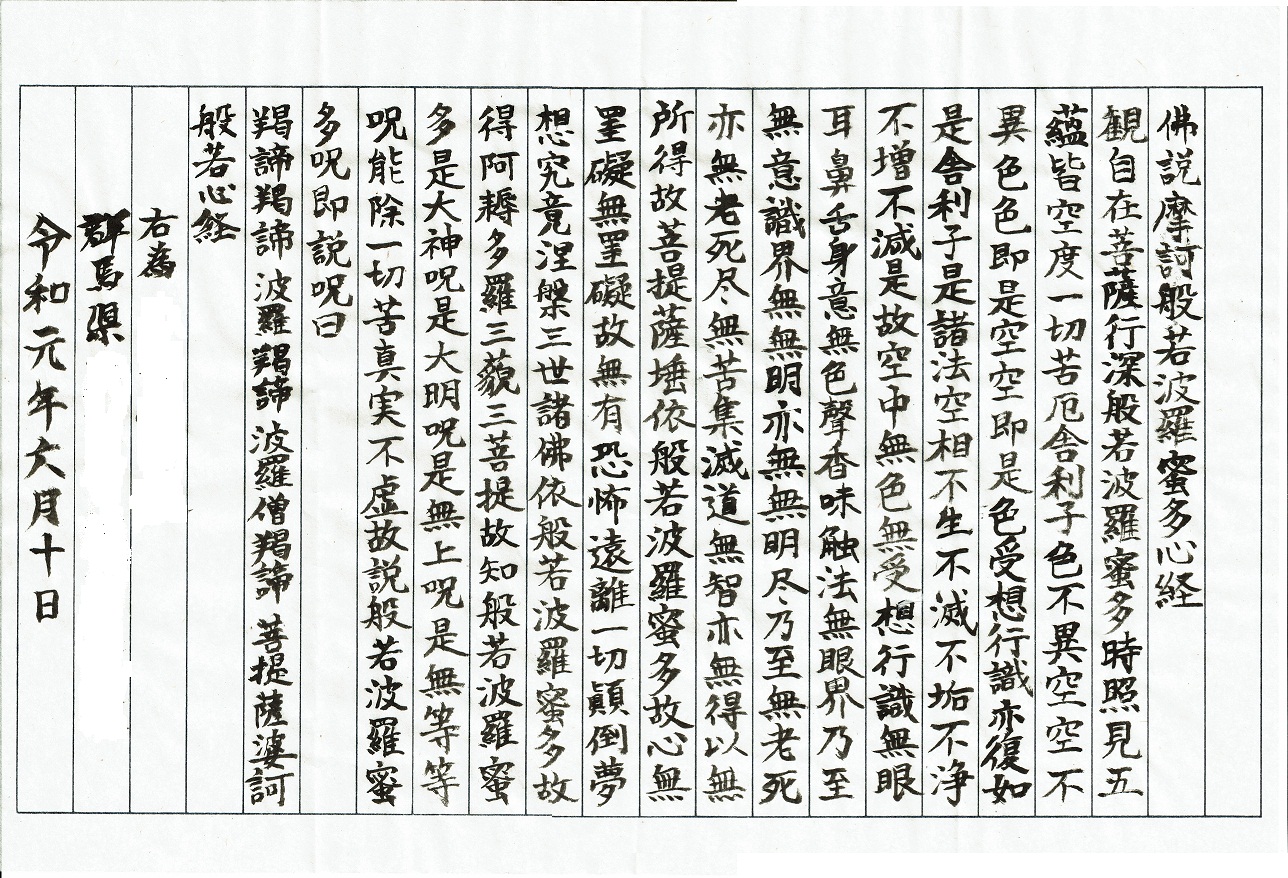

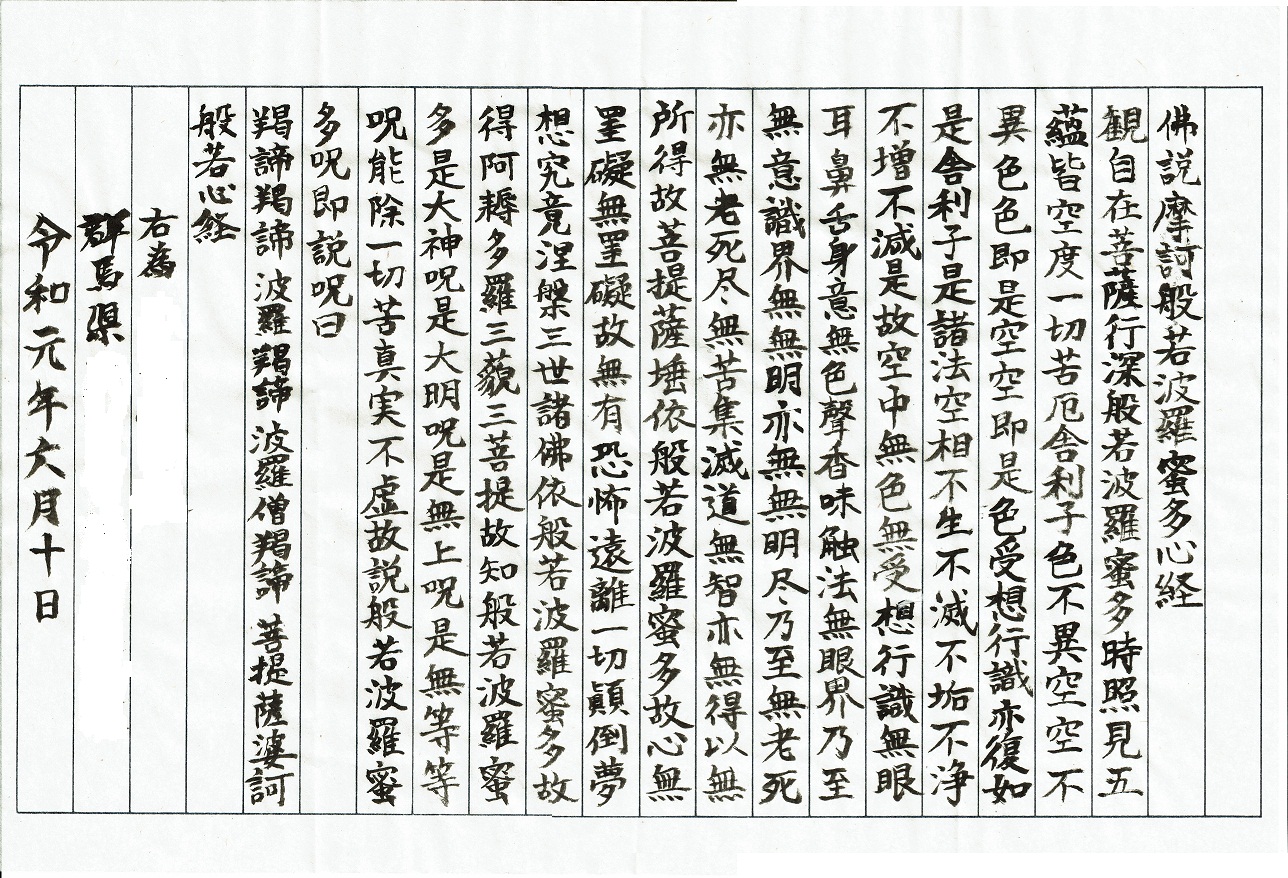

<般若心経のサンプル>

写経用紙にもいろいろあり、若干最後の方の書き順や内容が違っているが

右為として、願い事を書くのと、日付、氏名は皆書くようである

住所や最後に謹書等と書くものもある

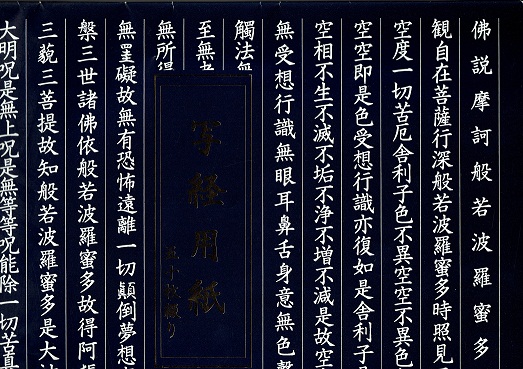

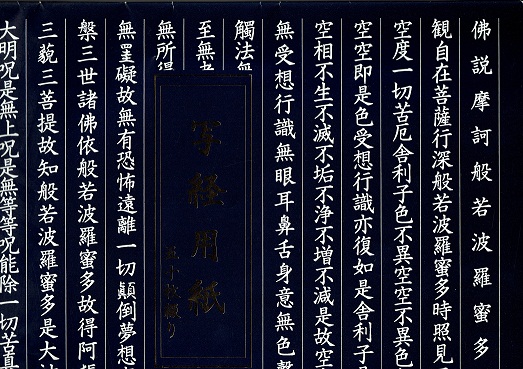

<写経用紙の表紙>

これは今までに購入した中で最も安いもので、50枚つづりで800円である

100円ショップでは7枚100円なので、それよりも安い

秩父札所18番の国道140号線沿いのお寺で売っている

1番札所では同じものを1000円で売っており、18番が一番安い

四国88か所でも同じ銘柄のものを見たが、これよりも横幅が5cm位広く、

そのかわり1200円した

文房具店では20枚つづりで1000円位が相場である

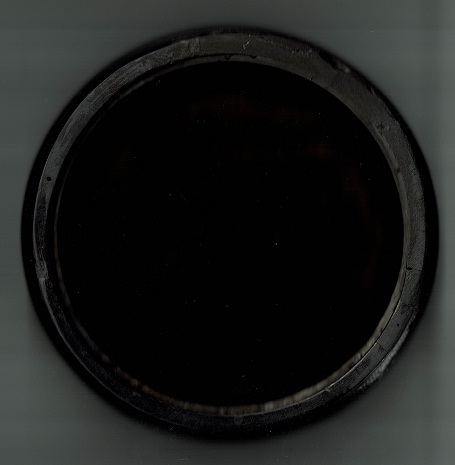

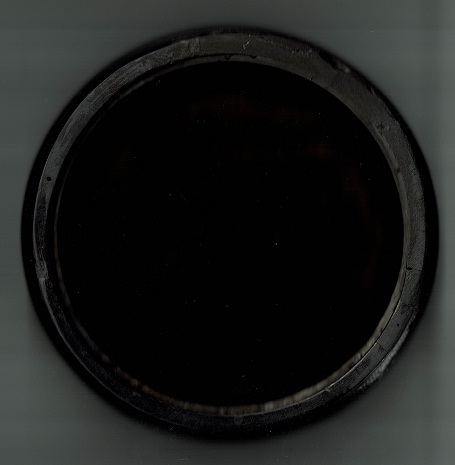

<愛用の硯>龍の彫り物のあるので恐らく中国製か香港製と思われる

端が掛けてしまっているが、丸くて墨をすりやすいし、海(墨をためておくところ)

がやや広く使いやすい、もっと大きい硯でも海が小さかったり、擦る場所が

狭かったりするものがある

ふた以外には余計な飾りが無いのが私には丁度良い

川越の書道店で購入

<文鎮>文鎮も龍の掘りものにした、高崎の書道店で購入

<中国製の筆>先には竹のふたがついている、

280円だったが、300円のものもある、何の変哲もないのだが、日本製より

書きやすい

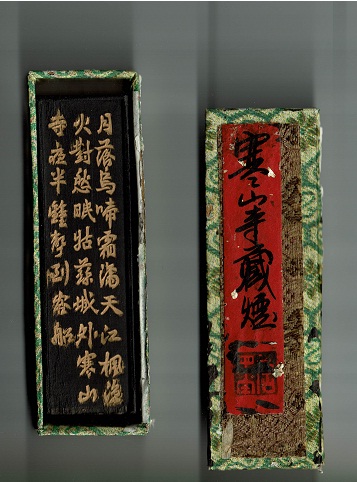

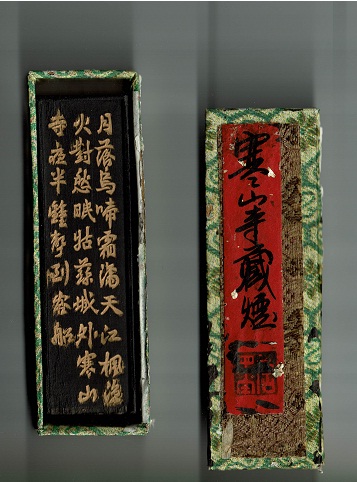

<古物商で購入した墨>

上段が現在使っている墨、この位の大きさが硯とあっていて使い易い

現在4本目である、ほぼ1年で1本使う、丁寧に使えば2〜3年持つのだが

比較的安いので(古物商で500円位)、持ちづらくなったら構わず捨てて

取り換えている

下段の墨は全て古物商で集めたもの、骨董品なので飾りとして持って

いるのが本来の姿らしいが、値段が500円〜2000円位で文房具店で

新品を買うより安く、しかも使っていて気分が良い

一番大きな景雲飛と書いてあるものは、硯を大きなものに取り換えて使って

みたが、濃い墨を早く磨る事が出来る

接地面積が大きいためと思われる(10mmX45mmX150mm)

中央の墨に松煙という文字が見られるが、松を燃やしたススを膠(にかわ)

で固めたもので、中国製の特徴である

日本製は菜種油や機械油等を使用するらしい

TOP