TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

秩父札所巡りとは

・秩父札所巡りとは

秩父観光案内のHPを見れば、詳しく書いてある、内容についてここで同じことを書いても

つまらないので、大雑把に説明する

秩父市周辺に点在するお寺が34ケ所あり、1番から順にお参りするのが基本

全部回るとご利益(ごりやく)があると言われている

お寺間の距離は短いもので500m、長い所で18Kmある、総距離は100Kmである

秩父はお寺以外にも見所は多いので、いろいろ組み合わせれば、何度でも散策が楽しめる

散歩中心に語ればこんな感じである

名前の通り巡礼が本来の姿なので、私は門外漢になる、いつか本格的に巡る事になるかも

だから、巡礼者の邪魔や失礼になる事は避けよう、それこそバチがあたると思った

秩父巡礼には独特の用語や作法がある、聞きかじりだが巡礼者に失礼にならぬよう勉強し

た最低限の用語を下記に示す

・納経

霊場に経を納めることである、初めは自分で心願を込めて写経し、それを霊場に納め受印

をもらったものであるが、いつしか受印である朱印のみ受けてかえる人の方が多くなった

札所を一巡するとご朱印帳は一通り埋まるが、更に巡り、その上に重ねて朱印を押してもら

うのが作法の様である、住職の話では98回まわった方もいるとか

ちなみに私は歩いてなら3順目、バイクで訪れたのも含めると7順目になるが、ご朱印帳は

一度きりしか朱印を押してもらっていない

仏教徒でなく、俗事に汚れたからだでは押してもらう価値は無いのではと思い、今までは遠

慮したのである、年を重ね、訪れた回数も考えそろそろいいかと納経を始めた、仏罰が当

たらねばいいがと戦々恐々としている

これからどうするか、重ねて押してもらうのか思案中である、仏様ごめんなさい

その後、他の霊場を巡り、御利益をいただく幸運も得て、今では般若心経を写経し、テレビ

で見た巡礼者の作法をまねて、線香やろうそくを立て、下記の納札を納め、南無大師遍照

金剛と3回唱え、更には真言も唱えるまでに成長?した

四国を巡る際には半纏を着て回った、照れくささも回りの人が皆同じ格好をしており、、お経

を唱えているので全く感じなくなった

上記で秩父を98回回った人の事を書いたが、四国では100回以上という人は大勢おり、

「先達」と呼ばれて、ガイド役をやっている人もいる、四国の1周は秩父のおよそ10倍の12

00Kmである、私は秩父を5〜6回でたくさん回ったかの思っていたがまだまだ初心者だった

お恥ずかしい次第である

お坊さんの様に般若心経をそらんじる人も大勢いる、なぜそこまでと思う

札所巡りは奥が深いのである

・納札

巡礼札ともいう、自分の名を書いた木の札を打ったが、後には千社札の様に工夫をこらした

紙の納札を貼るようになった

今は細長い紙を納札入れに入れるのが一般的である、納札には、自分の名前、住所、願い

事、参拝した日を書く

なお、納札は参拝した回数によって色が違っており、50回で金色、その上は錦というのが

あるらしい、私は10回以下なので初心者の白である

・同行二人

観音巡礼の場合の同行二人のうち一人は弘法大師様である、弘法大師様が行者と一心同

体となって善導してくれるという意味である

・なぜ34か所なのか

観音信仰はインドの北西部で発生し、各地を経て日本に伝えられ、日本の諸国に観音33

ヶ所の札所がはじめられた

33ヶ所とは観音経に観音様が現世の幸せを求め、救いを求める人々に対し、その人々と

同じ立場に立たれ親身に考えて救済される例を33示しておられるのに型取ったものである

佛教では3とは無限数を意味するので33とは救いを求める人の無限数を示し、従って、観

音様も救済を無限に与えるとの意味を示している

秩父の他に有名な札所巡りとして、西国33か所、坂東33ヶ所があり、秩父も室町時代末期

には秩父33ヶ所として存在したと記録にあるが、その後天文5年の記録に西国、坂東、秩

父100か所巡礼とあり、この頃に秩父札所に34か所目を加え日本百番結願霊場を創設し、

秩父が34か所となったと考えられる

他に秩父が武蔵野の地の先にあることから、武蔵野33観音、狭山33観音と合わせ、武蔵

野100観音という霊場巡りも創設された

武蔵野100観音は、昭和になってからの創設であり、江戸時代から昭和にかけて全国各地

にOO地区33観音といった霊場巡りが多数作られたがその一つである

霊場巡りが全国的にブームになった時期があったようである

要因として生活が豊かになった事、鉄道等の交通網の発達、関東から関西や四国までなか

なか行けないため、手軽に巡ることが求められた等がありそうである

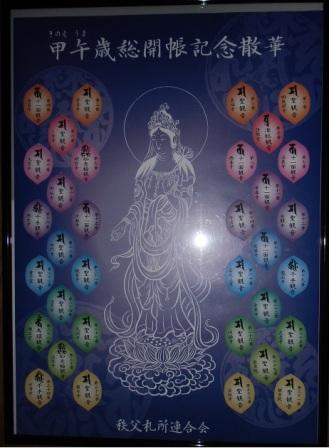

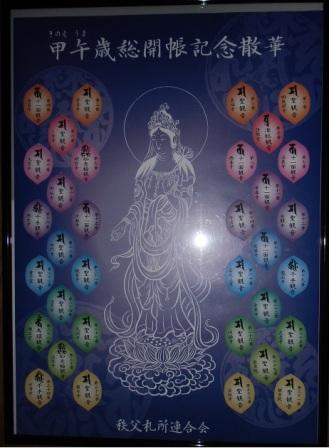

・午年(うまどし)御開帳

秩父だけでなく坂東33箇所巡りでも12年に一度午年(うまどし)に御開帳というのをやる

観音様の祀ってあるお堂は通常扉が閉められているのだが、午年だけは扉の隙間から

観音様を拝めるようにする、お寺によっては境内に大きな柱を立て、観音様の手を長い布で

結び、その端を柱に結んで、信者が長い布を通して観音様と手を取り合えるようにする

隠語で女性の秘部があらわになってしまう事を御開帳と言ったり、秘部の事を観音様という

のは、めったに見られないという意味でここから来ている

2014年はその御開帳の年に当たり、秩父では記念に散華(さんげと読む)というのを配っていた

仏様や偉い高僧が歩く時、歩く先に花をまくのだそうだが、その花をかたどったシールである

一つのお寺で一枚だけ無料でもらえる、別に専用のシートを販売しておりこちらは500円である

全部集めてシートに貼るときれいな額に飾れるようなポスターになる

熱心な信者にとって、この散華を34枚全て集める事は熱心である事の証になる

単にスタンプラリーを流行らせただけという意見もあるが、信仰心をあおったり、新しい信者が

これをきっかけに増えてくれればいいと思えば、またこれも良しと思う

秩父ではご朱印を貰わない人でも気楽に貰えるように配慮されていた

私の様に数年かけてのんびり満願成就を達成しようと思っている人には嬉しい配慮である

坂東でもやっていた、こちらも集めようと思ったのだが、なにぶんにも関東全域であり、一年で

回り切れなかったため断念した、それでも30枚集まった、もう少しだったが、だめなものはダメ

無理をしてもしょうがないと思い諦めた

なお坂東のシートは3000円もする、少し大きいのは散華も大きいからである、これも断念した

理由の一つである、いくらなんでも紙切れ一枚に3000円はないだろう、質を落としてもいいから

入手しやすい値段にすべきではないか、信者は金持ちばかりではない

むしろ、心の清らかな人に金持ちはいないと思うがいかが

散華の企画はまた12年後にやるのかもしれないが、採算や利益を考えずに秩父の様に、おお

らかにやっていただけないかと思う

<秩父札所の午年記念散華>札所毎に少しずつ色が違う、散華をもらうためだけに3回よけいに

秩父を訪問した、朝4時に起床し八時から十七時まで時間一杯かけずりまわって集めた、

いわば汗の結晶である

なお、秩父ではお寺によっては3年たった今でも当時の散華を無料でくれる所もある

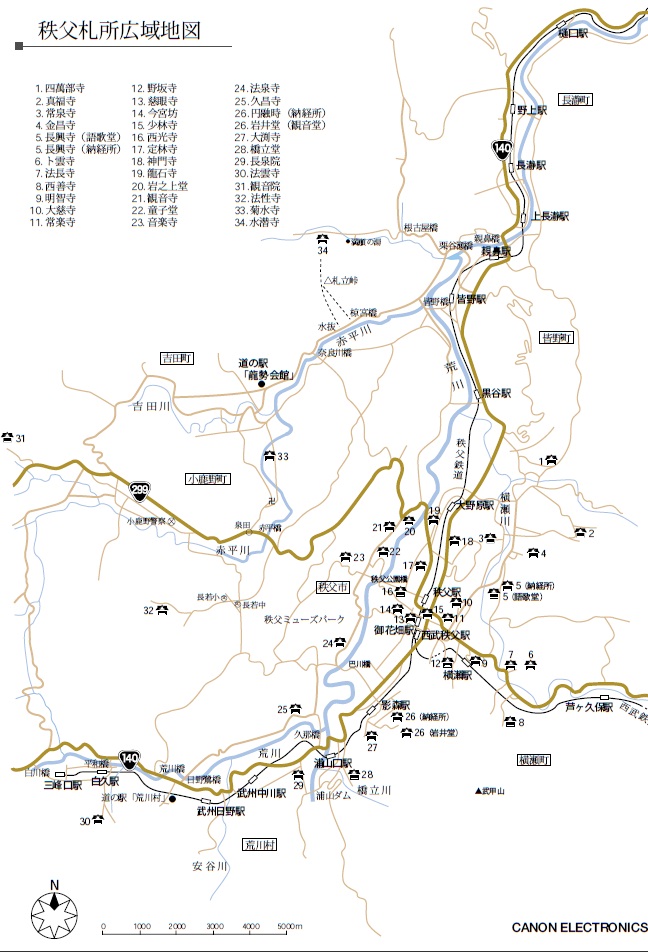

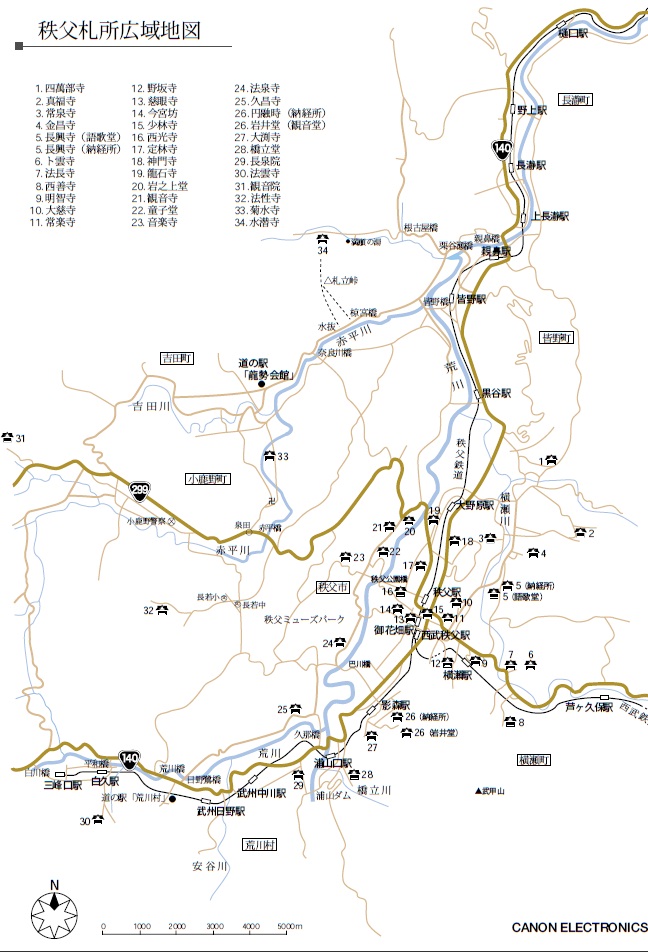

・ルート紹介

地元観光案内から地図を入手した

細密でこれ以上のものはないので、無断ではあるが掲載させていただく

これは秩父札所案内の解説書の一部であり、読者はできれば全体をダウンロードしていただ

く事をお勧めする

一見地味だが、力の入った非常に良い案内書と思う

総距離は100Kmあるので、1日で全て回るのは無理である

幾つかに分割して回る事になると思う、その構想を練るのもまた楽しい

全体図には記入してないが、ルートによっては「古道」が別にある場合がある

例えば26番札所から27番へは舗装路を通っても行けるが、300段の石段を上って

岩井堂を見て、更に尾根伝いに歩き、観音様を拝み、秩父の街並みを一望してから

27番へ到る道がある、山歩きの好きな人なら絶対にこちらがお勧めである

山の細い未舗装路だが、是非一度歩いて欲しい

他にもあちこちにあると申し上げておく、現地の案内看板などに書いてあり、私が何回

も巡りたくなったきっかけである

各札所間のルート概要を作成したので参考にしてほしい

文字通り歩いた道の感想である、札所の自分なりの感想も書いたが、これは百聞は

一見にしかずと申し上げておく

<21番札所にあった全体図>所々にこのような案内図がある

TOP 札所目次