TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

坂東三十三か所札所紹介

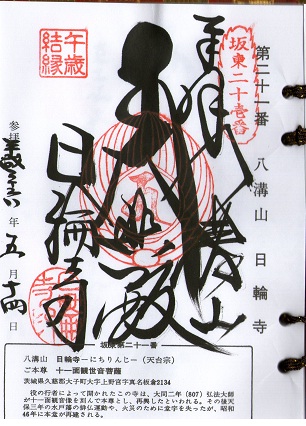

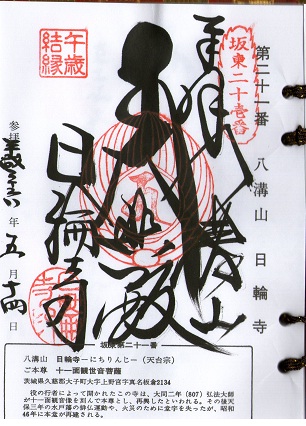

21番 八溝山 日輪寺

場所 茨城県久慈郡大子町上野宮字真名板倉2134

<警告>八溝山は甘くない、絶対に冬は行くな

ガイドブックに「八溝知らずの偽坂東」という言葉が書いてあった

八溝山は栃木福島茨城3県にまたがる八溝山脈の主峰である

標高は1022m、その頂上に八溝神社があり、そこから300m程

下った所に日輪寺がある

ここで恥ずかしい話をしなければならない、冒頭の言葉を聞けば誰しも

「よし最初の内にいっておこう」と考えるのは道理である

私も勇んで出かけたが日が悪かった、1月の中旬だったのである

林道の入り口に「冬季通行止め」と書いてあるのに折角ここまで来たの

だからとムリに押し行った

頂上に近ずくにつれてだんだん雪が路面に見えて来た、行けると所まで

行こうとして、なんとか頂上にたどり着いた

ここまでくればもう少しと、300m下った寺まで降りて行った

寺には誰もいなかった、良く見ると1月、2月は休業と書いてある

止むを得ず、写真だけ取ってがっかりして帰路に就いた

事件が起きたのはその直後である、100m程登る内、日陰に来たら雪に

滑って車が進まない!?

少しバックして雪のない所で勢いを付けて再チャレンジしたがダメ!?

女房が自分が下りれば軽くなるから登れるのではといい、降りて再度下っ

て勢いを付けたがダメ!?(自分から軽くなるなどと絶対に言わないのに)

あと5m行けば側溝のふたが雪がないのでそこに片輪をかけ、もう反対側

の雪をかいて登れるのではと、車をそっと止め、そこから先を二人で必死に

雪かきをした

再度戻って、全力でアクセルを踏み、多少崖にぶつけてもいいくらいの気持

ちで思い切って登った

あと50cm足りない!?

しかし、少しずつ進んでいる、必死に体を前後に揺する

ついに前輪がグリップを取り戻した

やっと脱出!!!!

その先は、比較的容易に登れ、下りも慎重に運転し、なんとか下界に戻れた

喉が渇いている事に気が付いた、女房の持ってきたお茶を一口飲み、10分

程走って自動販売機を見つけるまでの長かった事

まずは、反省した、無謀であった、そして運が悪かった

しかし、暫く走って二人で話している内に、もしかしたら運が良かったのかもし

れないと思い始めた

自分の暴挙を懲らしめられ、そして許していただいた、神を信じる人ならそう

いう結論になるだろう

私は無神論者のつもりであるが、それならなぜ札所巡りをしているのだろう

回っている内に、そして、すばらしいお寺を見る内に、私の中の何かが変化

しているのだろうか

八溝山の仏様か神様か観音様に感謝している自分を感じていた

日輪寺の訪問記は後日の記録を基に改めて書くが、それとは別に読者への

警告も兼ねてこの文章を書く事も無駄ではないと思い恥を忍んで記録すること

にした次第である

<登山道入り口>ここから山頂まで約7Km、山頂から3Km降りる、山頂までの

途中に徒歩の場合の近道がある

<登山道入り口付近の茶店>閉店していた、次の店まではおよそ10Km程下る

<駐車場>

<境内の置物>隣は弁天様か

<弁天様の隣にはお堂が>相当に古い

<境内の観音様>小さなお寺であまり見るものはないが、なにしろ場所が場所だけに

一体どうやって運んだのか考えると頭が下がる

<本堂>

<日本一大きなお地蔵さん>太子町の道の駅の隣にある、肩の力が抜けると言うか・・・

※前回の反省を踏まえ、5月の晴天の日に会社が休みになったのを利用して

再び八溝山を訪れた、前回登った栃木県よりのルートは工事中で通行止めだった

前回を反省して無理せずに茨城県側ルートに迂回する

今回は何事もなく踏破出来た

ご朱印は本堂の中で住職が書いてくれた

お昼近くに行ったが、5人ほど先客がおり、12時ちょっと前になった

もし12時をすぎたら1時まで住職に休んでいただこうと思いながら順番を待った

既に何十人も朝からご朱印を書いているらしかった

こんな山の中のお寺なのになんという混みようなのだろう

ご朱印帳を見てみると、坂東用ではないものも多く見受けられた

私の様な思いで来た人は何人いるのだろう

ご朱印をいただいた後になったが、本堂の脇で邪魔にならぬように般若心経を

小さな声で読んだ

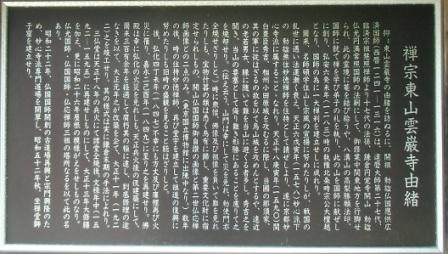

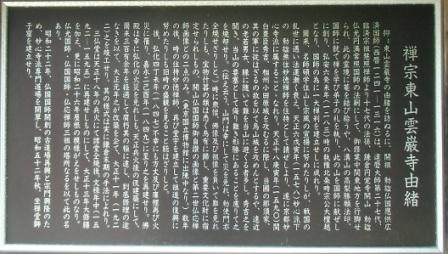

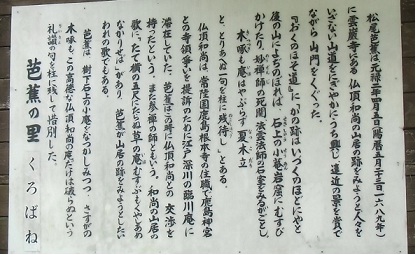

以下の写真は八溝山に行く途中にある雲巌寺である、地図にのっているので有名なお寺らしい

<いわれ>

<入口の駐車場>観光バスが来ていた、帰りにはもう一台いた

<太鼓橋>

<観光客がいない太鼓橋と山門>いかにもお寺らしいお寺という感じがする

<太鼓橋付近の大木>

<仏殿>

<案内図>

<上図方丈から見た景色>

<景色>花の時期か紅葉の時期に来ればさぞやきれいかと思われる

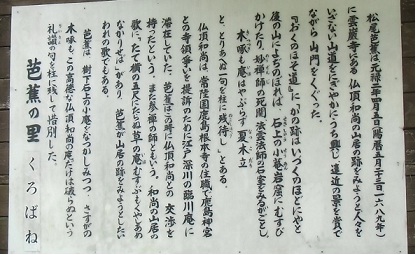

<松尾芭蕉の訪問記>

雲巌寺のご朱印はありません、全体を一通り見たが、納経所らしきものはなかった

<ご朱印>

TOP 坂東目次