TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

穴熊囲い変化

昔は穴熊といえば振り飛車の囲いであった、居飛車では角が邪魔して手数が掛り

かつ途中で急戦に来られると中途半端な囲いで戦闘になるため、成立しずらいと

考えられていた

その点振り飛車は飛車がどいてしまえば囲いの仕方は自由であり比較的途中で

隙が無く組み上げる事が出来る

しかし、一応の形にするのに美濃囲いが5手に対して10手掛るため、急戦が主流

の時代は日の目を見なかった

また、邪道扱いされた時期もあった、形がいかにも「勝てばいいんでしょ」といった

卑屈な感じにとられたためである、妙味に欠け、プロが人に見せる将棋ではない

といった考えがあったと言われる

プロで初めて多用したのは大内九段だったと思う

穴熊独特の感覚があることを見せ、これはこれでそれなりに面白い世界があると

思わせる事で従来の観念を打ち破った功績は大きい

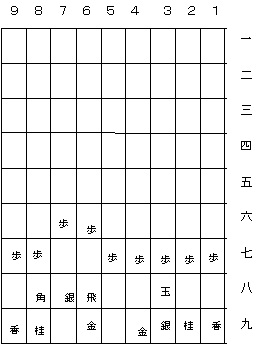

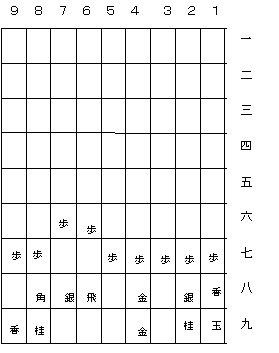

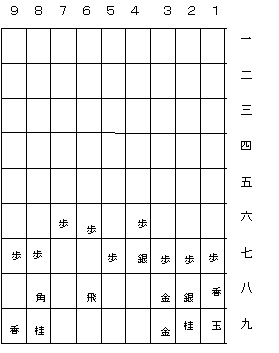

1.穴熊はまず飛車を振り、銀を一つ上った位で、相手からは簡単には攻撃が

無い事を見届け、そこで一目散に王を移動してしまう

王を2八に移動した瞬間に4九金が浮き駒になる

急戦の場合はその瞬間を狙うので、相手の形をここで判断しなければならない

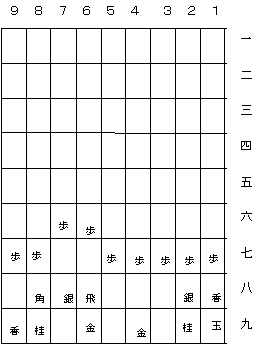

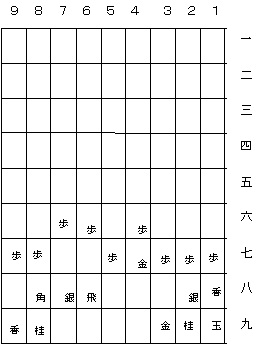

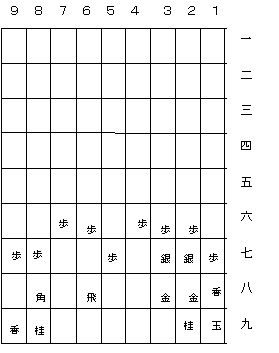

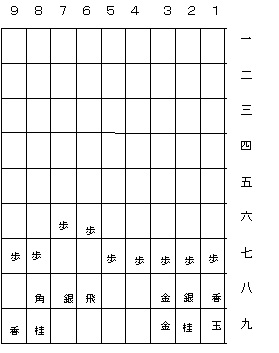

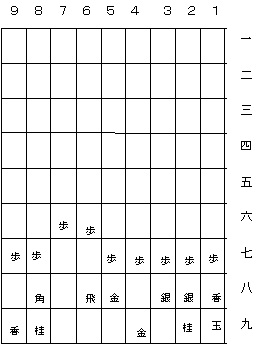

2.穴熊一応安心の形

とにかく穴に入りふたをしてしまえば安心という事になっている

先ほどの金の浮き駒と矛盾するようだが、プロ間では6九金を一つ寄ってから

ふたという事もある、これも相手の出方次第という事だと思う

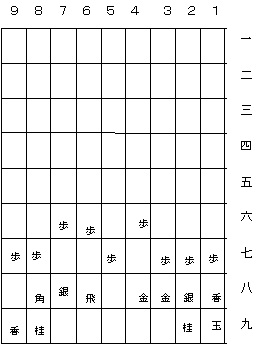

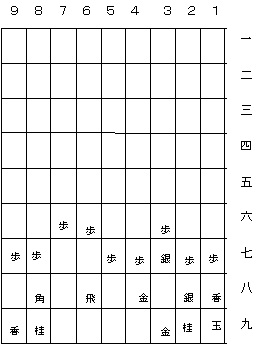

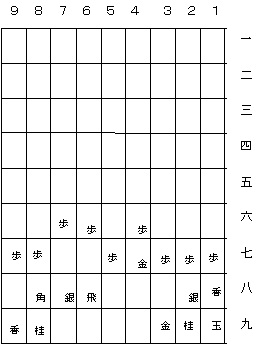

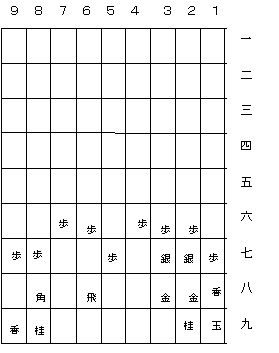

3.途中図、王が穴に入らず金2枚を先にこの形にしてから、穴に入る形

ここまでで隙のない形になる

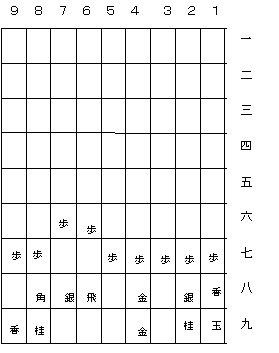

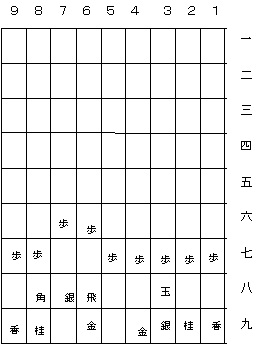

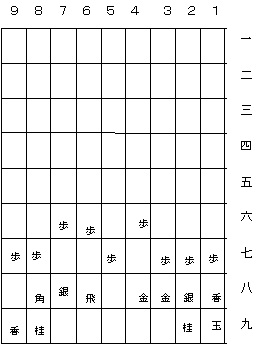

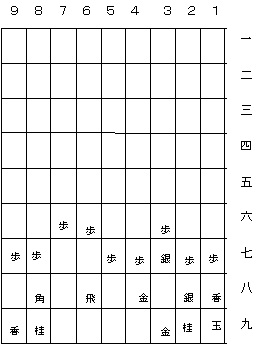

4.穴熊基本形完成

このように3X3の升目全てに駒を埋めた形が基本形である

どんな駒でも一手で王手がかからないというが、実際は攻略の速度が問題であり

例えば端を攻められるとかなり弱い印象がある

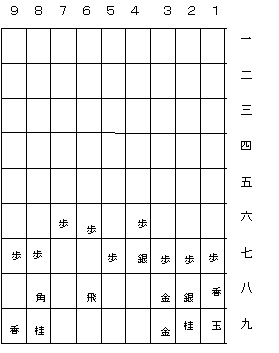

5.上部強化のため金をあげる形は良く見受ける

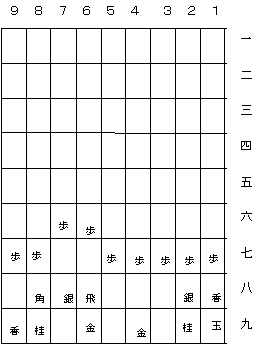

6.金を並べた形も代表的な形である、基本形との違いは金が中央にある分だけ

横や中央の攻撃に事前に対応できるという事だが、早くはがされてしまうともいえる

基本形とは一長一短とされる

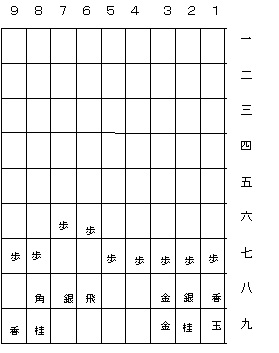

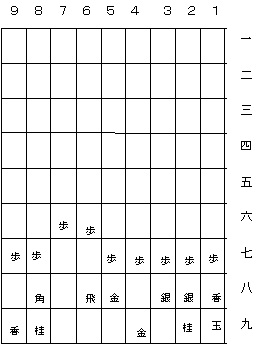

7.4枚穴熊

持久戦になった場合に現れるが、この形にしたくてそうなったかは疑問

8.美濃囲いから銀を移動して無理やり穴熊にした

構想としては面白いかもしれない、敵の意表を突く効果はある

9.4枚穴熊

ここまでくると、勝つ気はあるのか疑問、固いが攻めがないためじり貧になる可能性が高い

固い事は間違いない、上からの攻撃にも強い

10.4枚穴熊

どうせ4枚にするならこの程度で止めておくべきと思う

TOP 将棋TOP