TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

基本的指し方

将棋のルールの範囲内でどう指してもいいとはいえ、基本的な考え方はある

その1.

将棋では角道を最初に開けるべきである(7六歩)

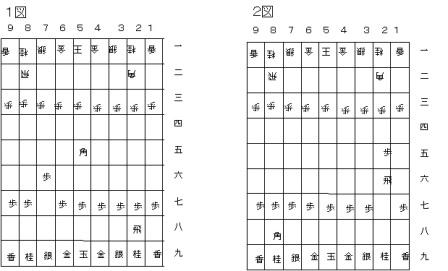

1図を見れば明らかなように、1手で角の利きが敵陣まで直射する

また、2手目で角が飛び出せば全局を支配できる5五の位置を陣取ることもできる

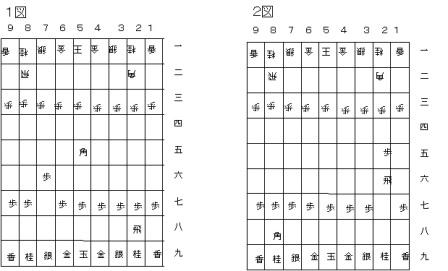

しかし、飛車では2図のように、2手掛けてようやく敵陣に先兵の歩が到達するレベ

ルであり、飛車の横利きを生かすには更に1手掛けて8六に浮かなければならない

また8六、8五と歩が前進する間に敵も3四歩として、守る事が出来る

飛車先でさえこれだから、それ以外の手は更に効率が悪い

先を考えず最初の数手の効率を考えたら、7六歩が最も効率的である事が判る

ではなぜ飛車先を突く手をプロも指すのか

最終的に敵の王さまを詰ますために作戦を考えると、数手掛けた形が優秀だと判断

したからである

この数手掛けたこれから戦いが始まる一歩前の形を定跡形という

定跡形のほとんどは最初に角道を開けたか、飛車先の歩を突いたかした場合であり

それ以外の手からスタートした形で有力なもの、定着したものは今のところない

例外的にプロでもこの2種類以外の初手を指す事はあるが、アマチュアでは10年

早いといっておく

なぜ角道を開ける手よりも、飛車先を突く手の方に魅力を感じるのか

角道を開けてもその活用が斜めであり難しいからである、私も経験があるが斜めに

攻められれば充分初段の実力がある

定石をある程度覚え、飛車先を1手目に付き、相手の角頭を攻める場合、最初に

覚えるのは棒銀である

飛車先(相手の角頭)を攻撃目標にするのは縦の攻めであり判りやすい

だから勝てるわけではないが、自分で指せる手を指すという意味では良いかもしれ

ない

しかし、上達のためには角道をまず開け、それから飛車先を突く事をお勧めする

攻撃に角が加わり攻めが厚くなる、多彩になる、複雑になる、これが将来のこやしに

なるのである

その2.

意味のない手は指さない、また相手の手を良く見て意味を理解せよ

指し進めていく中であなたが何か手を指したとする

なぜそう指したのか、全ての手を説明できなければならない、そうでなければ負ける

その手よりももっといい手があるかもしれない、それは今のあなたには判らない

その場でこれが一番いい、なぜならばこうだからと必ず自分で納得する手を指す

これが基本である

肝心なのは、相手もそう考えているという事

そして相手の考えを読もうとする、考えが判ったら対策を考える

この繰り返しが出来た時に、将棋の面白さが判ると言っても過言ではない

・一方的に攻める事は出来ない

・受け続けてばかりでは勝てない、どこかで相手の意図を外す

・複数の意味がある手を選ぶ、攻防兼備、左右両方にきく・・・

・自分の思った通りに行っている時が一番危ない

相手も思った通りに行っているということであり、どちらかが間違っているからである

・3手読む(自分がこうする、すると相手がこう指す、そこでこうする)

・いつも同じ手を指さない

その1の「角道を突く」も同じである、この考え方に一理あることはどなたもお判りと思う

全ての手にこのような理屈をつけて指すということである

問題、あなたがもし初手に端歩をつくとしたら、どういう理屈を語るか

誰かが指していたというのではなく、自分が納得した答えを考えて見て欲しい

その3.

好敵手を見つける

将棋はゲームなので、相手が必要

勝負事なので勝ったり負けたりでないと面白くない

勝ちっぱなしでも、負けっぱなしでもだめ、機械が相手でもダメ

これは理屈ではない、感情の問題

面白くないと続かない

あなたと同レベルの相手がいていつも指すのとそうでないのとでは上達は大きく

違ってくる

その4.

一局終わったら振り返る、相手の意見を聞く

自分が勝っても負けても、冷静にその原因を納得する事が上達に繋がる

そうしなければ何回指しても上達しない

繰り返すが、勝ち負けを冷静に受け止めることが大事である

ようするに楽しむだけでなく勉強しようとする意識が大事なのである

一番いい勉強の材料が今指したばかりの自分の将棋、最も良い先生は相手である

初心者のうちは全部覚えていない、最初の10手位でいいから思いだせるようになれば

しめたものである

また最後に詰んだ形でもいい、その形から数手さかのぼってどうすれば詰まなかったか

相手と一緒に考える、それだけでいい

その5.

相手が駒を盤に置き、手を離してから必ず3秒おいて自分が指す習慣を身につける

これが如何に難しいか、プロでも出来ない事がある、もっともプロの場合は時間攻めといって

相手に考える時間を与えないために早指しするのであるが、自滅した例がある

とにかく気持ちが急くというのか、自分は判り切っているのに相手が指さないという状態が

何回も続くうちに、だんだん手つきが早くなってくる

どうしてもだめなのでハンカチを持つようにしたという人もいる

勝ち負けもそうだが、人間修養の問題である

その6.

定跡形が一段落した時に、どちらかが既に優勢である

これは将棋連盟会長の米長名人が言った言葉であるが、その意味するところは深い

いわく、定跡形はほぼ50~60手で完成する

一方でどちらかが優勢と判明するのは平均すると、63手だとのことである

逆算すると定石どおり進めた後、3手指すと優劣が決まる

ところで定跡とは先人が優劣不明で指し進めてきた一連の最善と思われる手順である

プロであれば定跡形の後、そんなひどい手は指さない

にも拘らずどちらかが優勢となるのである

アマチュアである我々はこのことをどう考えるべきなのか、以下は私なりの咀嚼である

私は定石の意味を良く判らずに指しているレベルだが、相手が変な手を指さないか常に

見て指すようにしている、まだ冷静だから上記の3秒は維持できているので、その時間で

確認している

そして、定石と違う手を指したと思った時、手を止める

プロと違って、その時は既にどちらかが優勢になるチャンスのはずなのである

もしかしたら、相手が密かに研究してきた狙いを持った手かもしれないが、大抵は落ち度で

ある

定石では先に金が上がらなければいけないのだが、先に歩をついても結局は同じ形になるさ

といった定石のうろ覚えから来た着手である事が多い

考えるのはその手を咎めるとして、その咎め方と成果の大きさ、それと自分がその手を指し

こなせるかの難易度である

行けると思ったら敢然と咎める行動に出る

こうして定石の理解と「読み」のレベルが上がっていく

TOP 将棋TOP