TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

2.情報集めと探検

野外科学の最初のステップとして探検があるが、まず何を探検するかが

判っているようでいて実は難しい

前回の探検の続きの様に、ある程度対象を絞り込めれば良いが、場合

によっては対象と思っていたものが、実は2つであったり、多重構造の

ようであったりすることが調べて行くうちに判ったりする

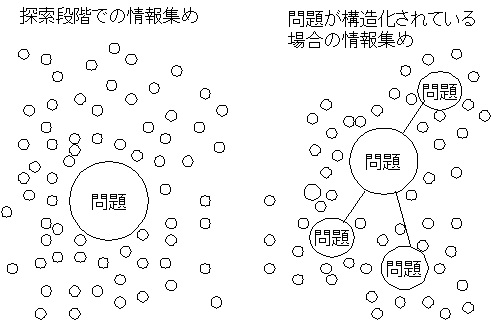

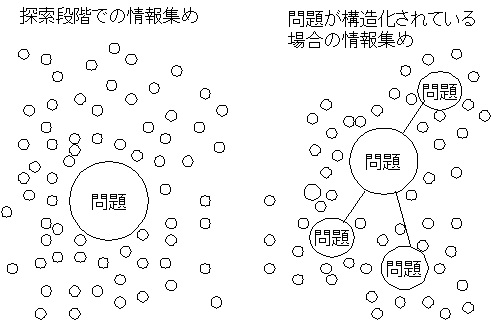

これを図示すると2図の様になる

<2図:探検する対象>

調査内容を整理し、分析する過程が体系的、方法論的に今までほとんど

検討されてこなかったのは、野外科学の一部なのであるから当然だが、

改めて指摘されるとむしろ不思議である

例えば私の小集団の記事でも同様の事を述べているが、これを堂々と

公の文章として読んだのは先生のこの文章が初めてである

私だけが疑問に思ったわけではなかったという安ど感がある

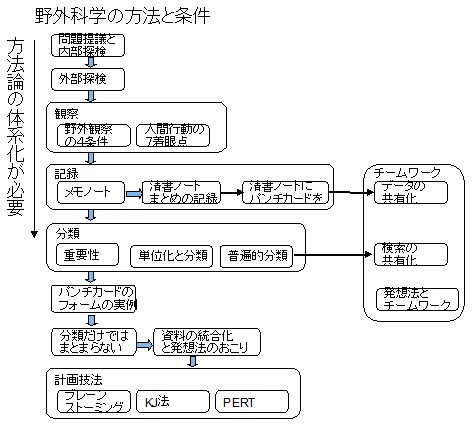

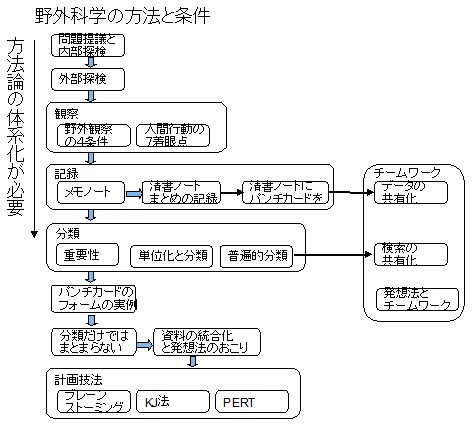

野外科学の一連の進め方をKJ法の記法を使って書くと下図の様になる

<3図 発想法に書かれた野外科学の方法>

上記の補足:

野外観察の4条件

1.とき

2.ところ

3.出所

4.採集記録者

野外観察の7つの着眼点

1.類型的行動

2.状況

3.主体

4.手段方法

5.目的

6.結果

例:

日本にはジャンケンポンという優先順位の決め方がある(類型的行動)。

昨晩父親がみやげに大小二個のお菓子を持ちかえった時(状況)、

太郎君は(主体)花子ちゃんに(対象)、片手を使って(手段方法)、

ジャンケンポンに(勝つためにやって)勝った(目的)。

そこで、大きい方のお菓子を食べた(結果)。

観察した内容のメモの仕方についても詳細な説明があるがここでは省略する

問題を中心とした観察結果を事象毎に記録したらいよいよ「まとめ」に入る

この「まとめ」の一言で済まされてきた部分が実は最大の難関であり、KJ法発

祥の原因なのである

しかし、上記の様に非常に克明に丁寧に記録された各々のカードを近いと思

われるものを集め、更に集めたカードを更により近いものやそれ程でないもの

等に位置を入れ替えながら眺めていると、名探偵が一見何の脈絡もないもの

どうしから真犯人を閃くように湧きあがってくるものがあるらしい

縦だけでなく、横で見た場合には別の物が見える事がある

それを一行で言い表して、それらの集合したカードの表紙とする

2〜3行になってしまう時は集団が多すぎる、また他に同様のカードが無い時は

あえて一緒にせずにそのまま一枚にしておく

先生の表現を借りて要約すると、「まとめ」はこんな感じに表現される

実際にやってみると、この真犯人が我々では閃かない、真犯人でなく単なる言

葉の要約になってしまう

しかし、縦とは別に横で別の物が見えると言うのは判るような気がする

例えばある職場の活気の無さを上司のせいという人間系の問題と見るか、利

益が出ない商品群といった、対象製品の立場で見たりと、同じカードで二面性

のあるまとまりが見えるといった具合である

KJ法はどうやれば正しく出来るかを判りやすく説明する目的で先生の本を購入

し、自分なりに判ったつもりでこの文章を書き始めたのだが、こうして書いてい

てやっぱり判っていない事に気が付く

先生は3図のように自分の頭の中にある事を、KJ法の技法で整理できるよう

おそらく長い年月をかけて訓練してきたのではないだろうか

ひらめきや創造は天才だけの特権だったが、訓練次第でだれでもある程度は

出来るようになる、そのためには先生の様にKJ法の情報整理を頭の中で自分

が話す順番として構造的に持てるように訓練する事である

これが先生の言わんとする趣旨と思う、つまり私に欠けているのは上記の非常

に難しい真犯人を割り出す部分を何度も何度も頭に脂汗をかいて訓練すると

いう作業なのである

これを見ている天才でない大部分の方も同様である

これがわたしがNETで見た記事の中にある先生と一緒にKJ法をやってみないと

身に付かないという意味だと思う