TOP 自分の思い 邪馬台国 バイク 瓢箪 霊場巡り 囲碁と将棋 CAD/CAM 生産管理 海外の思い出 索引

1.KJ法の由来、野外科学の重要性

川喜多二郎先生は、著書の中で、先生独自の分類と断ったうえで

科学を書斎科学、実験科学、野外科学の三つに分けている

書斎科学は先人の作った文献や考え方に依存して、更に自身の

考えを積み重ねる事をいう、ここでいう文献は先人の頭脳のフィル

ターを通して体系づけられた形の情報になっている

古い文書の中にはそうでないもの、例えば江戸時代の借金の証文

や家計簿等もあるが、それらの研究は書斎科学というよりも野外

科学に属する

書斎科学では頭の中の推論に重きを置く

それに対して、実験科学は西欧社会の近代化の始まりと共におこり

現実界の観察したことを重要視する、結果は実験によって再現され

ない事は偶然とみなし、証明された事だけが正しいとする

いわば仮説検証的な態度が特徴である

しかし、野外科学は観察と経験を重視するという点は実験科学と共

通する部分があるが、場所が実験室でなく野外である点が大きく異

なる

実験室の中では仮説を検証するために自然の一部が取り出され、

それ以外の部分は実験を失敗させる要因として排除される

それに反して野外科学ではありのままの自然を扱う

実験科学では再現性が重要だが、野外科学では同じ自然現象は

むしろ再現不可能な事が多々ある

例えばフランス革命はもう一度同じ状態で再現できない

また場所的一意性もある、例えばある職場とか、北海道とか他に

同じ場所を探す事が不可能な「自然」が当然である

ここで職場と言ったが、野外科学の対象には先ほどの江戸時代の

証文や特定の職場等も自然の対象となる事がある

このように野外科学はつい最近始まったのではなく、場合によって

は書斎科学より古くから行われていたのである

しかし、そこに体系的分析的な目で持って学問として扱おうとされな

かった、むしろ、書斎科学から見れば下卑た部分という扱いだった

といえる

書斎科学は2000年に及ぶ歴史があり、実験科学は18世紀からと

すると3世紀位の歴史になるが野外科学の自覚的な歴史は今始ま

ろうとしているのである

世の中ではこの認識が無く、実験科学や書斎科学の一部としてしか

扱われていないためしばしば大きな弊害が発生している

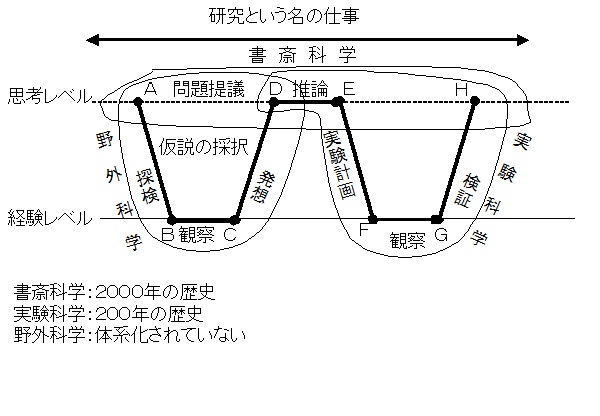

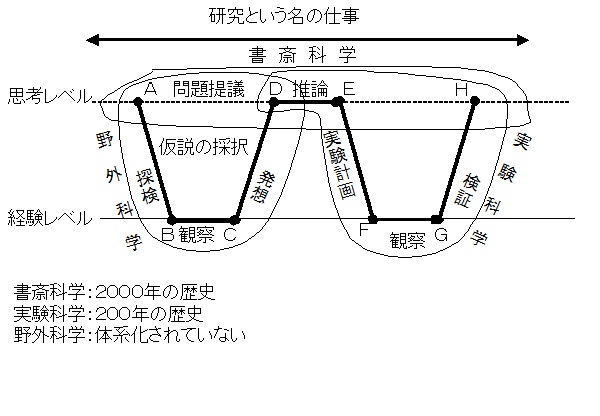

ここで3つの科学を体系的に示すと1図の様なW型の絵になる

<1図:川喜多二郎著:発想法より引用>

この中の探検、観察、発想という部分が野外科学であり、発想を通して

仮説の採択が得られる

この仮説の検証が実験科学である

この発想の方法としてKJ法があるのだが、観察した結果を書きだす方法

として個人の頭の中に現場がある場合はブレーンストーミングで抽出し、

KJ法で整理した結果を更にPERT(自系列に事象を関係づける手法)で

並べ直す等が有効な場合もある